| Un clivage constitutif de l'ordre

humain NE PAS RESSEMBLER AU MOUTON D'A COTE  Format pdf Format pdf |

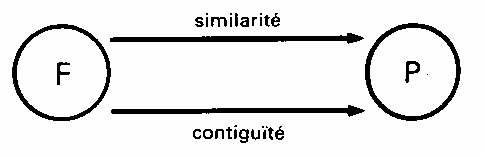

1 Une étonnante méconnaissance 2 Ne pas ressembler au mouton d'à côté 3 Une méchante histoire de robe 4 Apprendre à conduire 5 La guerre des Katchinas Sur les bases théoriques voir recherche en psycholinguistique Une étonnante méconnaissance En dépit de remarquables avancées dans les sciences de l'esprit, l'humain demeure curieusement ignorant de l'une des bases essentielles de son comportement: son inaptitude inattendue, mais absolue, à gérer la ressemblance dans la proximité. Phénomène mineur, dira-t-on? Nullement. Il s'agit d'un antagonisme constitutif de l'ordre humain. Dès l'antiquité deux ordres distincts dans les rapports que l'humain entretien avec la réalité ont été reconnus. Ils sont décrits par Aristote, à propos de la mémoire, en termes de relation de contiguïté et relation de similarité. Toutefois, plusieurs millénaires furent nécessaires pour que soit perçu un phénomène connexe, déterminant pour les sciences humaines: la mutuelle exclusion de ces deux modes de connexion avec la réalité. Les conséquences considérables psychologiques, individuelles et sociales de cet antagonisme sont à peine reconnues, à peine explorées et leur défrichement constitue un immense chantier. Qu'il suffise de dire que cette irréductible opposition est au coeur du l'antagonisme oedipien, du tabou de l'inceste, et affecte les rapports que peuvent entretenir, réciproquement nos actes corporels et notre langage. A titre d'exemple, sur ce sujet précis, nous renvoyons le lecteur à notre étude sur la pudeur visuelle et verbale, phénomène peu étudié mais sans lequel il n'est pas de monde véritablement humain. L'opposition entre l'acte corporel et l'acte linguistique y surgit de façon aveuglante, rendant compte de cette mystérieuse culpabilité qui affecte la sexualité humaine. (La pudeur ch. V). Au-delà, ce clivage ontologique contigu/similaire domine tout le comportement humain normal ou pathologique, gouvernant les rapports que l'homme entretien avec soi-même, avec le social et avec le cosmos. Le lecteur qui aura pris connaissance de nos textes sur la Genèse aura eu un aperçu de sa portée anthropologique (cf. § "vous serez comme des dieux"). La sagesse populaire sait depuis longtemps qu'il n'est pas deux reines dans une ruche. Mais, à ce jour, rien n'est moins méconnu des sciences sociales et des sciences de l'esprit et cela pose deux problèmes: - comment un tel antagonisme a-t-il pu être ignoré durant des millénaires, en dépit de belles avancées dans les sciences de l'esprit? - comment les premiers travaux des auteurs qui, il y a quelques 25 ans les premiers ont levé le voile, sont-ils passés inaperçus? (cf. dans ce site: "L'invention du monde chez les Indiens Pueblos"). La méconnaissance spontanée est si profonde que, pour donner plus ce clarté à nos propos, nous en rechercherons une première illustration dans des faits de la vie quotidienne. Pour être ordinaires ils n'en sont pas moins riches d'enseignement. Ne pas ressembler au mouton d'à côté Un regard sur la vie moderne va nous servir d'introduction. En effet, lorsque architectes et urbanistes, sensibles à ce qu'on appelle la qualité de la vie, ont voulu en mieux connaître le contexte, ils ont noté la prévalence d'un grand désir d'intégration de l'être dans la communauté. Ce désir s'exprime par la valorisation quasi-unanime de certains critères de modernité et de progrès, par la volonté d'y accéder et d'en tirer profit, par un besoin de reconnaissance et de participation à la vie collective. On peut voir dans ce mouvement spontané des groupes humains, autant d'indices d'un désir permanent de conformité. Ce désir est probablement un besoin en rapport avec une quête d'identification, voire d'identité (comme chez les populations migrantes, par exemple). A de nombreux égards, les effets en sont visibles dans la vie courante, si bien que l'on entend déplorer une supposée évolution "moutonnière", de nos congénères. Rien ne permet toutefois d'affirmer que cette tendance est plus accentuée de nos jours qu'il y a un siècle ou plus. Simultanément un fait est apparu aux chercheurs, venant compliquer singulièrement les données de leur problème et nourrir leur réflexion. Il se résume ainsi: si les humains "veulent à toute force s'intégrer au troupeau, ils ont horreur de ressembler au mouton d'à côté". Ce qui veut dire que la tendance moutonnière dénoncée plus haut a ses limites, des limites qui vont se révéler infranchissables dans la grande proximité. Contradictoires, mais coexistant avec le besoin de conformité, d'autres aspirations s'expriment alors en sens inverse: curieusement chacun veut inscrire une différence là même où chacun se veut en accord avec la norme. Ce phénomène est de nature essentiellement relationnelle. Nous observerons dès maintenant deux caractéristiques d'une extrême importance: - il est indépendant de son objet, - il pèse de façon quasi totalitaire sur la psychologie des êtres; il en surdétermine, non seulement les comportements, mais aussi les sentiments intimes. Une méchante histoire de robe Un premier cas de figure va nous montrer que le processus est assurément mieux connu des couturiers que des psychologues. En voici un exemple: nous voulons tout être à la mode, et particulièrement la gent féminine, mais imaginons deux dames invitées à une même soirée et constatant qu'elles portent la même toilette; nul n'ignore le déplaisir qu'elles peuvent ressentir. Hors des soirées mondaines, imaginons que deux voisines de palier portent régulièrement deux robes identiques, celle-ci sera vite délaissée par l'une et par l'autre. De façon plus rapprochée, la scène familiale n'échappe pas au processus: il est certes rare que l'on achète la même voiture que le voisin immédiat, mais aussi que le beau-frère. Rassurons-nous, les grandes marques connaissent aussi fort bien ce phénomène d'opposition ou s'exprime toute la problématique en cause: - d'une part les constructeurs ont besoin de créer un effet de mode; en flattant la tendance moutonnière ils soutiennent l'intérêt du public pour un produit phare; - d'autre part, ils sont confrontés à cette irrémédiable tendance de leurs clients à ne pas imiter le mouton d'à côté, à ne pas lui ressembler. Aussi les fabricants prennent-ils soin d'avoir plusieurs fers au feu soit en multipliant les options, les couleurs et les modèles afin que chacun personnalise son achat, c'est à dire introduise une différence. Autre précaution, selon les contextes, ils s'assurent d'être présents sous plusieurs enseignes, pratique courante dans certains circuits commerciaux. Ils nous accordent ainsi de ne pas faire le même choix de lessive que belle-maman. Le domaine abordé ici est celui de la réalité apparente. Il laisse entrevoir clairement les lignes de force de ce processus. "Ne pas ressembler au mouton d'à côté", veut dire qu'au sein d'un même espace de coexistence, d'un même ensemble pertinent, chaque individu voudra introduire des différences en deçà d'une certaine proximité. Le phénomène se résume dans cette formule de base: contiguïté et similarité sont mutuellement exclusives, en observant que cela vaut: * pour l'image de soi-même: on s'empresse de rectifier un maquillage ou une teinte de cheveux, si une collègue de bureau a choisi les mêmes; * pour ses attributs, le vêtement, ainsi que l'on vient de le voir pour ces dames, mais convenons que chez les messieurs, deux camarades de travail ne porteront pas volontiers la même cravate; * pour le "territoire personnel", nous appelons ainsi l'espace domestique, qu'il soit appartement, pavillon de banlieue ou maison de campagne. On ne saurait mieux constater cette réticence humaine à ressembler à un proche, quel que soit l'objet de la ressemblance dans l'ordre du visible. Cela implique que: * deux êtres identiques ne doivent pas se côtoyer; * deux êtres devenus similaires doivent s'éloigner, le temps que cela dure. Ces deux données de bases vont nous indiquer les solutions permettant la coexistence des humains entre eux. Une des plus simple est l'altération de la ressemblance. Ainsi que l'on peut le prévoir, l'introduction d'une différence autorise la proximité, cette règle vaut aussi bien pour le vêtement que pour la voiture ou encore pour la maison et son équipement. Elle est régulièrement appliquée. Sous cette présentation anecdotique, se cache une loi d'une très grande portée anthropologique. De plus: * la réversibilité est un trait majeur processus; * la similitude impose l'éloignement, la dissemblance autorise la proximité. Apprendre à conduire Entre mari et femme. Ces faits seraient anecdotiques s'ils se résumaient à la réalité apparente. Le phénomène devient riche d'enseignement si l'on prend en compte les réalités de la vie mentale. Sous les mêmes motifs de ressemblance dans la proximité, et pour des raisons purement psychologiques, surgiront des crises et des oppositions non moins irréductibles. Cela nous a fait dire que l'antagonisme est indépendant de son objet et cela est d'une très grande portée anthropologique. Mais commençons par le plus simple: supposons qu'un mari veuille apprendre à conduire à son épouse. Mari et femme font partie d'un ensemble commun encore plus resserrée que ne le sont les membres d'une communauté urbaine, préoccupation des architectes. Dans le couple, les liens de proximité matérielle et morale sont nombreux, depuis la reconnaissance sociale de leur solidarité, de leur cohabitation jusqu'à l'intimité corporelle. Engagé dans l'apprentissage de la conduite, l'épouse devra reproduire les gestes, les connaissances et le savoir-faire que son mari lui montrera. Par cette démarche, elle va s'approprier le savoir du mari et le faire sien. Il y a transmission de connaissances avec pour conséquence qu'elle saura alors conduire comme son mari. Il faut considérer ici le rapport de similarité qui, de ce fait, s'institue entre les conjoints dont les compétences deviennent identiques. Cela ne poserait évidemment pas problème si le modèle à imiter n'était le mari, donc la personne la plus proche, mentalement et physiquement. |

| Les conditions de la

crise: En l'absence de tiers médian, la compétition des ordres contigu/similaire est génératrice de crise. | Evitement de la

crise: On peut remplacer fils et père par époux et épouse. On voit que les axes contigu/similaire sont dissociés par la présence du moniteur ou de l'oncle, plus généralement de tout discours venant d'ailleurs. |

|  |

|

|

|

Ci-contre: Londres, 1968,réunion de 300 paires de Jumeaux pour un programme d'étude. |

| Le

schéma {aire de Wernicke - similarité - sélection - métaphore} // {aire

de Broca - contiguïté - combinaison - métonymie} est de toute évidence

trop réducteur pour, rendre compte de tous les "faits anthropologiques

majeurs" évoqués, tout en ayant échappé à la sagacité de tous les

penseurs qui nous ont précédés. Et puis ne dit-on pas ... "Qui se ressemble s'assemble" ...?] |

| Retour à l'Index |

| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |