Bronze, Musée des Beaux Arts de Boston | page

précédente

(La PUDEUR - IV -) page suivante Études sur la pudeur et la communication sexuelle L'OBSCÈNE, L'IMPUDIQUE ET L'OUTRAGE [english] |

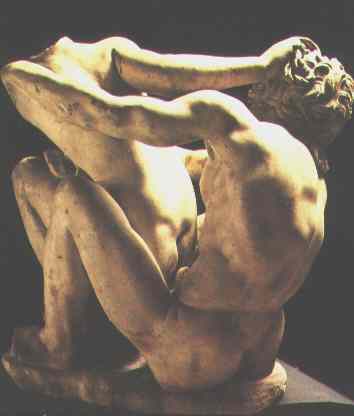

1 - Une omission élective 2 - Quand le détail fait l'obscène 3 - Des victimes fautives 4 - La désactivation de la chaîne signifiante 5 - Et la réactivation de l'univers pré linguistique En résumé Dans les normes du consentement (et du contentement) amoureux il n'est pas d'approche corporelle sans disqualification du langage. Le manège galant, dont on vient de parler, prend tout son sens dans cet ajustement, cette substitution sans heurt, des registres de communication. Ceci conduit à l'extinction de la parole qui, après l'étreinte sexuelle, ne reprendra progressivement ses droits, le temps, dit-on, de fumer une cigarette... Une omission élective Dans la parade amoureuse, les partenaires s'attachent à respecter l'écart nécessaire entre le mot et le geste, entre l'acte et la parole, ou, si l'on veut, entre signifiant et signifié ; des propos trop près des faits seraient maladroits et manqueraient leur but. Cet écart nécessaire, l'impudeur vise à l'anéantir, rappelle Catherine Labrusse-Riou (1). Il nous paraît plus ajustée d'exprimer cela autrement : disons que le discours explicite aurait pour effet de l'anéantir. Au risque de rupture, la parole "pleine" conduirait à l'impudeur. Ainsi deux attitudes psychiques dominent la parade amoureuse : - la vérification continue, mais tacite, d'une nécessaire connivence; - l'omission élective, simultanée du vocabulaire afférent à l'intrigue sexuelle. Il y a offense quand cette omission n'est pas respectée, quand cet ajustement n'a pas eu lieu dans les formes décrites et dans la réciprocité. L'impossibilité d'énoncer, qui est au centre de notre étude, a donc des motifs qui sont mieux visibles par son envers : l'énonciation produit l'impudeur et, plus particulièrement, dans l'énonciation, le détail fait l'obscène. Il est alors très important de garder en mémoire que nous quittons ici sur le versant de la connexion corporelle pour gagner celui de la connexion linguistique, autrement dit du langage. Quand le détail fait l'obscène L'effet d'obscène dans le discours est bien mis en évidence par le Henaff dans son étude de l'écriture sadienne. Il montre comment elle est toute entière tracée à cette fin : ...chez Sade, précise-t-il, l'énonciation va à la limite, s'étend minutieusement, débloque absolument tous les signifié, bref va tout particulièrement au détail. Ainsi en est-il dans l'exemple qu'il donne des 120 Journées de Gomorrhe : Duclos, interrompit ici le président, ne vous a t on pas prévenue qu'il faut à vos récits les détails les plus grands et les plus étendus, que nous ne pouvons juger ce que la passion que vous contez a de relative aux moeurs et au caractère de l'homme, qu'autant que vous ne déguisez aucune circonstance que les moindres circonstances servent d'ailleurs infiniment à ce que nous attendons de vos récits pour l'irritation de nos sens ? -- Oui, Monseigneur, dit la Duclos, j'ai été prévenue de ne négliger aucun détail et d'entrer dans les moindres minuties toutes les fois qu'elles servent à jeter du jour sur les caractères, ou sur le genre. Ai je commis quelque omission dans ce goût là ? -- Oui, dit le président, je n'ai nulle idée du vit de votre second récollet, et nulle idée de sa décharge. D'ailleurs vous branla t il le con et y fit il toucher son vit ? Vous voyez, que de détails négligés ! ... Duclos donne donc les précisions qu'on attend d'elle, ce qui lui vaut d'un des libertins le commentaire suivant : C'est cela, Duclos, dit Durcet, le président avait raison; je ne pouvais rien me figurer au premier récit, et je conçois votre homme à présent. (XIII, 78 79). Le détail, dit excellemment le Hénaff, est ce point où le réel surprend l'imagination. Par une forme d'inversion, Sade met en écriture : non le savoir mais le désir ou dans le savoir le désir. Cette "mise à nu sans réserve, cette exposition sans mesure" (dans et par l'écrit) est ce qui définit, pour le commentateur, l'espace de l'obscène. Notre quête sera cependant insatisfaite car cela ne nous dit pas pour quels les motifs le détail s'érige en obscénité dans l'accouplement humain, par exemple, qui est, au demeurant, le plus banal, le plus répété et le plus universel des comportements... sur la planète. En un mot qu'est-ce qui fait l'obscène ? Le spectacle qui n'est pas rare d'accouplements animaux est souvent proposé et commenté dans les médias ; il n'est pas nécessairement obscène. Mais les animaux ne sont pas des êtres linguistiques et les mêmes médias, traitant avec une relative audace de certaines maladies, de leur prophylaxie, de la reproduction ou du corps humain, respectent scrupuleusement certaines censures visuelles de la "scène primitive".  (Musée des

Beaux Arts de Boston) Faut-il le rappeler, l'impudeur surgit toujours de la mise en communication avec la chose sexuelle par le moyen d'une action signifiante, verbale, gestuelle ou graphique ; mais l'acte corporel réalisé ou vécu n'est jamais désigné comme obscène en soi et ne saurait l'être. Il le devient : si la parole, l'écrit ou l'image en font un objet de communication ; si l'acte est réalisé ou accompli aux fins d'être dit ou montré. Dans l'intimité d'une rencontre, l'obscène peut surgir de la simple énonciation, par exemple si l'un des partenaires énonce dans le cours de l'acte le scénario du cheminement érotique. La parole peut produire ici un effet contraire à son rôle naturel : elle ne réunit pas nécessairement les partenaires, elle peut interrompre le versant érotique de la communication et, disqualifier de ce fait le consentement que l'autre signifie par son silence. La situation créée confine au viol ; cet effet de l'énonciation simultanée est parfois exploité pour pimenter, en nos esprits, la scénographie pornographique (et contourner ainsi les interdits de la censure). On ne saurait mieux percevoir combien le langage humain et la communication corporelle sont antagonistes. Mais les questions essentielles restent posées dont la première est la suivante : une fois cerné et défini le contexte dans lequel surgit l'impudique ou l'obscène, la question reste entière de savoir d'où procède le pouvoir de provocation, d'adresse humiliante? Pourquoi la connotation agressive qui leur donne corps et les qualifie négativement? La réponse n'est pas dans le désir, ni dans le plaisir de l'acte, ni dans le manège amoureux, ni dans les caresses intimes, qui ne sont impudiques que si elles sont dites ou montrées. Il est clair que si la pudeur exige la non communication à autrui, donc le secret, l'impudeur se forme dans son contraire : elle apparaît dans une conjonction subversive de l'acte et de la parole celle-là même que s'attache à éviter une parade amoureuse galamment conduite. Des victimes fautives Cet ensemble de faits nous achemine vers cette notion que l'acte corporel et l'acte de langage appartiennent chacun à des catégories dont les qualités sont mutuellement exclusives. La question à laquelle nous aurons à répondre est de savoir si le processus est spécifiquement lié à la chose sexuelle ou s'il s'agit d'un problème plus général de langage et de communication. Remarquons pour l'instant que, considérés séparément, les termes de cet antagonisme - l'acte corporel et la parole - ne rendent aucunement raison de l'émotion négative que crée leur conjonction. Le problème reste entier de savoir comment et pourquoi existe cette mutuelle exclusion et surtout, pourquoi, dans certains cas, génère-t-elle une crise émotive? N'ayant en vue pour l'instant que l'impudeur nous devons nous interroger sur les motifs de sa portée humiliante, de la victimisation et surtout de la culpabilisation paradoxale de l'autre, cependant en position d'agressé. D'un jeune homme qui avait gardé le silence pendant vingt ans pour finalement se suicider la mère déclara à une radio : ... il ne pensait pas être la victime, il pensait être le coupable. L'idée est assez forte pour que le commentateur ajoutât qu'il ... s'est appliqué à lui-même un châtiment que son bourreau n'encourt même pas. Il est tentant, et vieux comme le monde, d'invoquer la notion de tabou. Mais recourir à ce tour de passe-passe serait donner pour explication ce qui est à expliquer et, à coup sur, cultiver l'ignorance. Quelle que soit les formes de l'agression, quels que soient les cas de figure, la victime traverse un événement psychologique qui ne contient pas nécessairement l'angoisse ni la peur. Mais il confine toujours à la honte et surtout, on le voit, coupe la parole, parfois à très long terme. En une telle circonstance, un triple événement associe : - une inhibition verbale immédiate, sans laquelle l'offenseur serait perdant; - une inhibition intellectuelle qui, de façon plus ou moins durable, suspend toute élaboration mentale; - un trouble émotionnel qui traduit et renchérit l'agression subie. L'hypothèse d'un conflit entre l'acte corporel et l'acte linguistique laisse entrevoir deux causes possibles à cet effet d'inhibition : A) - la première invite à relier la défaillance du verbe à une symptomatologie émotionnelle banale, telle que provoquée par un quelconque traumatisme psychique : les grandes émotions sont muettes mais, passé le choc émotionnel, cela n'explique pas le silence durable; B) - si l'on admet, au contraire, que la réaction pudique trouve son origine dans un rapport d'exclusion réciproque entre l'acte corporel et l'acte linguistique, une autre hypothèse se profile : l'emprise émotionnelle que provoque l'outrage ne trouverait-elle pas sa cause première, dans la suspension du langage, parfois soudaine et inopinée, toujours inéluctable mais conséquence attendue de l'incompatibilité sexe/parole que l'on vient de décrire ? Le point fondamental se résume en ceci : ce n'est pas l'émotion qui coupe la parole mais la mise en suspens du langage dont l'inhibition engendre la crise émotionnelle. A cela concourent d'importantes raisons. La désactivation de la chaîne signifiante... L'outrage à la pudeur doit s'envisager sur plusieurs plans qui se rejoignent dans l'ordre de la communication. Cet outrage peut être purement verbal, mais pas nécessairement : toute forme de communication signifiante, par le geste, par l'image agit de même. (Est signifiante, toute communication qui utilise un mode présentatif ou représentatif, même si celui-ci emprunte l'apparence d'un acte de nature : un geste obscène est souvent l'imitation d'un comportement naturel). La suggestion érotique par le verbe ou par le geste, si elle vise et atteint un être linguistique, interpelle aussi l'être sexué qu'il ne manque pas d'être ; l'offenseur s'adresse à sa réceptivité sexuelle. Il assigne dans son être sexué une personne qui ne s'est pas engagée dans cet ordre de communication ni abstraite du langage par le rituel que l'on sait. Interpellée dans son l'identité sexuelle, la victime laisse inscrire en ... son corps tous les signifiés interdits (que la langue) avait pour fonction de refouler, ... ou plus justement, semble-t-il, que la langue n'accepte pas en cet instant. Par l'interpellation sexuelle, la chaîne signifiante se voit désactivée. On peut donc dire que l'opposition entre la parole et le corps renvoie inéluctablement le sujet à un univers pré linguistique, dès l'instant qu'il est affecté dans son corps, dans tous les cas et quel que soit le niveau du consentement. C'est ici que se joue le deuxième acte du drame. Si la gent animale, privée de parole, est évidemment insensible à ce problème, ont peut percevoir que, chez l'humain, le dérobement des facultés de langage contient toute les conditions d'une mise hors-la-loi. La singularité de l'outrage impudique réside en ceci qu'il provoque - tout comme l'amour consenti - une "désactivation" de la "chaîne signifiante" dans laquelle le sujet est normalement représenté. Avec cette suspension des compétences linguistiques, c'est de l'intérieur que la loi fait brutalement défaut, dans la mesure où la langue elle-même "est le lieu de l'interdit, la forme absolue de la Loi". Et la réactivation de l'univers pré linguistique Bien plus que la matérialité d'un acte physique, fût -ce un viol, la "confiscation du symbolique" infligée à la victime renvoie son être à quelque réviviscence nécessairement pré linguistique et assurément à quelque "masse informe de libido incestueuse". Par cette désactivation du langage, la porte est ouverte aux résurgences libidinales archaïques, préverbales, préoedipiennes. Par ce biais, fait irruption, chez l'agressé, une charge honteuse et culpabilisante qui appartient moins au commerce sexuel de l'adulte qu'à la contiguïté incestueuse resurgie de sa propre enfance. En instituant des conditions excluantes, la défaillance des chaînes signifiantes peut rendre raison du sentiment inattendu de victime fautive, si particulier aux attentats à la pudeur et si important à connaître pour le clinicien comme pour le juriste. Tel est le paradoxe de l'offense impudique et très généralement de l'attentat à la pudeur. Certes d'autres facteurs interviennent dans ce processus, au premier rang desquels, selon l'âge et dans certains cas, la jouissance acquise, l'initiation anticipée ou encore l'emprise réciproque qui peut résulter. Mais quelques soient les avatars de la communication sexuelle, leur force culpabilisante ne résisterait jamais si la capacité linguistique n'était affectée. Cette force n'existe d'ailleurs qu'en conséquence de la confiscation du symbolique dont nous avons parlé. En résumé : - Le caractère contraint d'une relation érotique définit la victimisation, comme pour toute contrainte ou toute violence; - Quand la sexualité est en jeu un caractère spécifique apparaît, paradoxal, qui est la culpabilisation de la victime ; cette culpabilisation se rattache à un tout autre phénomène lui-même décomposable en deux registres distincts : * Le retrait des capacités linguistiques, conséquence de l'antagonisme irréductible entre l'acte corporel et l'acte de parole; * Cette suspension serait sans conséquence si elle ne créait phénomène d'une autre nature : un face à face avec le non symbolisé qui a nécessairement couleur d'inceste.

Roma, Museo Nuovo dei

Conservatori |

| page

précédente

(La PUDEUR - IV -) page suivante |

| Retour à l'Index |

| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |