| François

Péréa Université Paul Valéry - Montpellier III LACIS - DIPRALANG CONVERSATIONS D'ALCOOLIQUES - éléments pour une approche pragmatique - Vers le document abrégé -  Format pdf Format pdf |

Les mots repérés par cette couleur sont commentés dans un Glossaire (définitions et informations complémentaires). [Note de JP Morenon: C'est le Dr Morenon a mis en ligne cet article, et en a conçu la présentation. Il a commencé à établir un lien hypertexte à partir des premières lettres des mots listés dans le glossaire vers leur balise correspondante, la suite du mot étant coloré. Exemple: allocutaire). Autant dire qu'il s'agissait d'un travail d'ébénisterie typographique qu'il a vite abandonné, et dans lequel je n'ai pas souhaité me lancer, tant il était facile de simplifier (le lecteur peut ouvrir le glossaire dans une autre fenêtre et le faire défiler quand il arrive sur un mot listé.] Remarques liminaires Si converser c'est, étymologiquement, se tourner ensemble, l'un vers l'autre ou dans la même direction, qu'en est-il de la conversation avec un alcoolique? En posant la question, nous ne souhaitons pas, d'emblée et comme axiome, opposer le comportement du buveur compulsif à celui de l'individu "sain", ordinaire (1). Pourtant, il n'en reste pas moins que la rencontre et la discussion avec l'alcoolique provoquent chez le néophyte un sentiment d'étrangeté ("inquiétante", pour reprendre le mot à Freud). Cet article consiste en une approche typologique et pragmatique de différentes conversations mettant en scène un ou plusieurs alcooliques. Ces interactions, nous les avons entendues et enregistrées de manière clandestine dans des débits de boissons villeurbannais (69) et agathois (34) après une période d'intégration de plusieurs semaines. Que nous enregistrions ou non (intégration), nous avons toujours adopté certains traits du comportement des alcooliques que nous avions repérés : consommation quotidienne d'alcool, à plusieurs moments de la journée, au comptoir plutôt qu'en salle ou en terrasse... Ainsi, nous n'étions pas considéré comme un intrus, un observateur extérieur, mais comme un pair qui participait plus ou moins à des interactions spontanées sans jamais avoir recours à des entretiens. Cette démarche est assez rare pour être soulignée. En effet, les études sur le comportement langagier de l'alcoolique ont généralement pour cadre le cabinet du psychologue ou les associations de candidats au repentir et sont influencées, parasitées, par les discours thérapeutiques et la démarche de résipiscence. Le caractère ordinaire et informel de ces conversations a son importance puisque les locuteurs qui les ont produites nient avoir un problème avec l'alcool; ne sont pas - de leur point de vue - convaincus d'alcoolisme (2). Le déni n'est pas la seule caractéristique du comportement de ceux que nous avons rencontrés. On observe que ce type d'individu boit de manière régulière, continue et par petite dose, des boissons à faible teneur en alcool, qu'il est "mesure" (il n'a pas un comportement exubérant) ou encore qu'il cherche la compagnie. En effet, nous n'avons pas affaire ici avec un alcoolisme clandestin, caché, mais une consommation bistrotière partagée ou tout du moins accompagnée. Ce point est capital pour la suite de notre étude. La rencontre avec autrui peut servir d'excuse a la consommation d'alcool. Il est alors intéressant de savoir ce qu'il en est exactement de cette rencontre, de ce que l'alcoolique en retire, du rapport qu'il tisse à autrui. Nous pouvons faire l'hypothèse (3) que ce portrait brossé à grands traits correspond à celui que P. Fouquet nomme "alcoolite", E.M. Jellinek appelle "alcoolique D"et F. Alonso-Fernandez désigne comme "buveur invétéré". Nous reviendrons, en fin d'article, sur cette distinction et ce qu'elle vaut sur le plan des comportements langagiers. Nous proposerons dans un premier temps une typologie des profils conversationnels en nous attachant aux volumes de parole et aux ajustements. Ensuite, nous observerons les indices permettant de comprendre la relation (horizontale - verticale) entre les protagonistes. Dans un troisième temps, nous nous attacherons au concept de politesse avant de présenter quelques éléments du comportement non-verbal et de conclure I. PROFILS CONVERSATIONNELS (VOLUMES ET AJUSTEMENTS) Une conversation, aussi informelle et familière soit-elle, est régie par des règles et des lois. Le modèle canonique suppose que la fonction locutrice soit occupée successivement par les différents acteurs et qu'il y ait un équilibrage de la longueur des tours de parole (les participations alternées des différents interlocuteurs) et des focalisations thématiques. Dans ce premier temps, nous observons si ce déroulement prototypique est respecté par les alcooliques. Nous distinguons les conversations mixtes (entre un alcoolique et un ou plusieurs interactants qui ne le sont pas), des conversations entre alcooliques. Nos recherches nous conduisent à délimiter, à l'intérieur de ces deux types d'interactions, des profils conversationnels (deux pas type). Ces profils correspondent à des stéréotypes, des schémas conversationnels qui se répètent, dont les structures se retrouvent chez tous les alcooliques que nous avons rencontrés par delà les variations idiosyncrasiques. 1.1. Les conversations mixtes Nous avons pointé ailleurs (4) que le discours de l'alcoolique était un discours - centré, un discours sur soi que l'on qualifiera d' "égotiste". À l'intérieur de ce discours, quatre thèmes sont récurrents: l'alcool, la femme, le corps et la persécution. On peut se demander quelles sont les conséquences de cet égotisme au niveau de la conversation, de la construction de l'échange. La contribution de l'alcoolique aux échanges est liée à la possibilité de se dire. Cette tendance s'observe sous plusieurs formes et, au delà des profils conversationnels propres à chacun des sujets que nous avons rencontrés, on remarque deux profils généraux récurrents (dans les conversations mixtes). (1) Le premier profil, monopolisation complète, regroupe les cas où sont conjointement présentes une monopolisation de la parole et une focalisation thématique égotiste. Dans sa forme la plus poussée, le phénomène prend l'apparence d'un monologue sans véritable gestion du rapport interactif A titre d'exemple, nous pouvons observer comment se partage le volume global de la parole (nombre de tours de parole et nombre de mots prononcés) dans ce trilogue mettant en scène Jean-Jacques (alcoolique, désigné par la lettre H), la serveuse de l'établissement Patricia, non-alcoolique, désignée par P) et l'enquêteur (non-alcoolique, désigné par F). |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| H, unique interactant alcoolique,

prononce 91,7% des mots de

l'interaction et produit 50

% des tours de parole (il faut noter qu'en l'absence d'autres clients

la serveuse, P, participe à part entière à

l'interaction). Cette monopolisation de la parole n'est pas due

à un ou deux tours de parole donné(s) comme cela peut

être le cas lorsqu'un des participants monopolise pour un temps

la parole (pour produire un récit par exemple): dans cette

interaction, les thèmes se succèdent et l'occupation de

la parole est continue du début à la fin. De plus, la monopolisation du volume de parole s'accompagne d'une monopolisation des thématiques. On remarque ainsi: - que l'alcoolique propose plus de thèmes que les autres interactants (dans l'exemple que nous venons de citer, H initiait 50 % des thèmes du trilogue); - que ces thèmes lui permettent de se dire; - que les thème proposés par les interlocuteurs donnent aussi l'occasion au locuteur alcoolique de se dire, soit qu'ils "l'interrogent" directement, soit que ce dernier procède à un détournement ou réajustement thématique. Il en résulte, en ce qui concerne ce profil, que les contributions des interactants qui ne sont pas alcooliques sont plus courtes et ne sont prises en compte que lorsqu'elles permettent à l'alcoolique de satisfaire son penchant égotiste. Précisons que l'interlocuteur n'a pas l'occasion de développer des thèmes personnels et que l'alcoolique ne l'interroge pas. (2) Le second profil récurrent dans les conversations mixtes reprend les caractéristiques du premier, la monopolisation de la parole en moins (investissement égotiste). L'interaction présente, du point de vue quantitatif, un équilibre des volumes de parole. On remarque cependant que la participation de l'alcoolique est fluctuante: très restreinte lorsque l'allocutaire parle de lui (rare) ou que la conversation porte sur un sujet "neutre" (centré sur aucun des interlocuteurs), elle devient très importante lorsque l'alcoolique trouve l'occasion de se dire. Ainsi, dans cette conversation mettant en scène P (patron de l'établissement, alcoolique) et l'enquêteur F. |

Thème |

|

|

|

Future paternité de F |

40% |

60% |

|

les filles de P |

82,91% |

17,09% |

|

Mariage de P rapports homme /femme |

77,3% |

22,7% |

|

Mère de P |

77,3% |

22,7% |

|

L'argent gaspillé des ménages |

08,33 % |

91,67 % |

|

Jeunesse de P |

71% |

29% |

|

Exemple donné par F |

19,72 % |

80,28 % |

|

Coupe du monde de football |

34,14 % |

65,86 % |

| D'une manière générale, on observe que les

contributions de l'interlocuteur non-alcoolique ne provoquent pas de

réaction chez l'alcoolique (ou provoquent une réaction

minimale voire expéditive) sauf Si ce dernier trouve

l'occasion de se dire. De plus, Si l'alcoolique s'expose, il ne

permet pas à son interlocuteur de le faire (dans l'exemple

ci-dessus, les passages où F à un volume de parole plus

important concernent des thématiques qui ne le concernent pas

directement). Soulignons que la prédominance de l'alcoolique

trouve son pendant dans les ratés de l'alternance: en cas de

chevauchement de

paroles, c'est l'alcoolique qui poursuit et contraint l'allocutaire

à céder. Qu'elles apparaissent sous la forme de l'investissement égotiste ou de la monopolisation complète 5, les conversations mixtes font apparaître, en fil conducteur, une incapacité à la décentration ou à l'empathie de la part de l'alcoolique. Il en résulte, outre un discours très fortement égocentrique 6, une minoration de l'allocutaire à la parole refusée ou non entendue si elle est trop propre ou singulière. Soulignons que tout cela est rendu possible par l'attitude des interlocuteurs non-alcooliques qui, rompus à l'exercice de l'écoute de l'alcoolique (il s'agit très souvent du personnel de l'établissement, d'un autre client habitué, de l'enquêteur...), "jouent le jeu". 1.2. Les conversations entre alcooliques Nous pouvons distinguer deux profils au sein des conversations entre alcooliques, selon que les alcooliques se connaissent et ont l'habitude de converser ensemble ou qu'au contraire, ils se méconnaissent et croient l'un l'autre que l'interlocuteur va s'adapter. (1) Dans ce dernier cas, on observe une lutte pour l'ascendance. Le déroulement de l'interaction est généralement tripartite. Une première phase est caractérisée par un équilibre des volumes de parole et des focalisations. Elle précède une phase d'opposition (sur le contenu et la forme avec de nombreux chevauchements) durant laquelle l'un des participants travaille à imposer son ascendance. La troisième phase consiste en la monopolisation de la parole par l'un des alcooliques et, donc, en une participation minimale de l'autre, "vaincu", qui peut aller jusqu'au mutisme. Nous pouvons donner à titre d'exemple les volumes de parole relevés (nombre de mots) lors des trois phases de la rencontre de H (Jean-Jacques) et T. La scène se déroule dans le bistrot attitré de H. T arrive, inconnu de H et des autres clients 7. |

|

1re phase : équilibre |

2me phase H s'oppose |

3me phase H s'impose | |

|

|

54.46 |

62.64 |

88.25 |

|

|

45.44 |

37.36 |

11.75 |

| Notons que ce profil peut aussi s appliquer à des

conversations mixtes lorsque l'interlocuteur non-alcoolique n'accepte

pas l'ascendance de l'alcoolique. Dans tous les cas, il n'y a que

deux issues possibles pour l'alcoolique: l'ascendance (avec ou sans

monopolisation de la parole) ou le mutisme. (2) Lorsque deux alcooliques se connaissent et conversent entre eux, nous avons affaire dans la quasi-totalité des cas avec un accord tacite qui permet aux deux interactants de satisfaire leur penchant égotiste. Alors, l'équilibre du volume de parole et des focalisations se fait au profit des deux interlocuteurs qui s'accordent de manière implicite sur des thèmes qui permettent à chacun de se dire soit en une succession de longs tours de parole (chacun monopolise la parole à son tour), soit sous une forme plus "fluide" où l'on parle ensemble mais chacun de soi. Dans ce dernier cas, les chevauchements sont plus fréquents, de longue durée, et peuvent nuire à l'intercompréhension. ............ C2. Bou :: / moi je l'aime pas le champagne je le tiens pas ! (B 1) personnellement je l'aime pas le champagne mais je (C2) je le tiens pas le champagne ça suffit ! j'ai dis "plus jamais le champagne" (B) pouvais pas le rejer / il était : il était offert / mais il me fait mal au ventre [...] 1.3. Synthèse Avec les différents profils, et sous diverses formes, apparaît un phénomène récurrent. Dans les interactions que nous avons analysées, nous observons que l'alcoolique, qu'il soit responsable ou non des ratés dans l'alternance des tours, conserve toujours la parole. Dans les conversations entre alcooliques, les ratés sont plus nombreux (que dans les conversations mixtes) et on peut alors risquer une hypothèse : l'accord tacite porte la trace de l'égotisme, même si celui-ci semble "adoucit" en raison, justement, du pacte. Du côté des focalisations et de la réaction aux initiatives nous observons: - que les initiatives des non-alcooliques ne sont pas considérées ou entendues sauf dans les cas où elles abondent dans le sens du projet de l'alcoolique et qu'elles permettent à ce dernier de se dire; - que les initiatives de l'alcoolique sont (très souvent, le plus souvent) égotistes et dominantes et qu'elles excluent tout discours sur l'allocutaire dont l'alcoolique semble ne rien vouloir savoir (il ne l'interroge même pas sur son identité) alors qu'il pourrait "rendre la politesse"; - que les initiatives, dans les conversations entre alcooliques, sont partagées et ne présentent pas un "déséquilibre" comme il peut en apparaître dans les conversations mixtes. Elles permettent à chacun de se dire ou se mettre en scène sans focalisation particulière et durable sur un des participants. Mais nous observons également le pendant à ces phénomènes égotistes: l'annulation ou, tout du moins, la minoration d'autrui ("l'autre en face"). Ce constat repose sur l'observation: - des initiatives d'autrui qui ne sont pas considérées si elles ne s'accordent pas avec celles de l'alcoolique (autrui est réduit à produire des "réactions-relais"); - de l'importance de la contribution de l'alcoolique, supérieure, en qualité (initiative, détermination des focalisations, etc.) et bien souvent en quantité, par rapport à celle d'autrui (conversation mixte); - du désintérêt de l'alcoolique puisque dans les cas où autrui parvient à imposer sa parole, prend des initiatives, ce premier se "détache" de la conversation en participant moins (parfois jusqu'au mutisme ou la rupture). Autrui est donc "dé-subjectivisé", réduit doit être un auditeur, en résumé : un autre sans parole propre (refusée), sans histoire (non écoutée), sans identité (inconnue). Un autre a minima, lisse comme la surface polie d'un miroir. Un autre spéculaire alors, nécessaire pour se dire parce qu'il faut bien une oreille pour entendre (le soliloque est discrédité), un "tu" pour dire "je" ; un autre pour que le sujet de l'énoncé soit socialement admis. Le constat de la minoration de l'autre demande à être nuancé: il est évident qu'il a sa limite et que l'annulation d'autrui n'est pas totale. Et C. Kerbrat-Orecchioni (8) d'affirmer que ce conflit est toujours présent: "Conflit donc entre l'égoïsme et l'altruisme, qui ne sont toutefois pas à mettre sur le même plan : Il est permis de considérer l'égoïsme comme un penchant "naturel", et l'altruisme comme une valeur secondaire visant à contrebalancer les pulsions égocentriques, et à neutraliser leurs effets potentiellement dévastateurs pour l'interaction" (1996 64). 2. RELATION HORIZONTALE / RELATION VERTICALE 2.1. La relation horizontale On désigne par relation horizontale le lien qui unit les protagonistes dans un rapport s'inscrivant dans un continuum s'étendant de la proximité à la distance. Ce lien est déterminé par des facteurs externes à 'l'interaction (par exemple: la connaissance mutuelle des protagonistes permet de supposer une plus grande familiarité) d'une part, et des facteurs internes négociés lors de l'échange conversationnel. C'est donc à travers ces facteurs (que C. Kerbrat-Orecchioni appelle "relationèmes") que nous interpréterons la relation horizontale. Les interactions que nous étudions se déroulent dans des débits de boisson: des bistrots de quartier. Ce cadre est généralement propice aux rencontres (on dit des cafés qu'ils sont des "lieux de socialisation") et le fait qu'il s'agisse là de modestes établissements nous conduit à penser qu'un trop grand formalisme n'est pas de mise. En effet, l'ambiance est généralement chaleureuse et détendue : les clients étant rares et pour beaucoup des habitués (ce qui ne signifie pas qu'ils sont tous alcooliques !), une certaine reconnaissance s'instaure et rend les gens plus familiers. Du côté des facteurs externes, nos informations nous font donc espérer une relation détendue et familière. Facteurs internes N'ayant pu filmer (pour des raisons de discrétion) les interactions auxquelles nous assistions, nous ne pouvons fournir de présentation précise des indices non-verbaux. Les indices paraverbaux dont nous disposons rendent compte d'une certaine familiarité ou proximité puisque l'on trouve des emphases exagérées, des borborygmes, des raclements de gorge... qui sont absents dans une conversation très formelle (ou sont suivis de demandes d'excuses ce qui n'est pas le cas ici) où l'effacement du corps et le respect d'une certaine discrétion (les emphases sont, dans "nos" conversations, parfois peu modérées) est de mise. Alors, on peut penser qu'en s'autorisant certaines "effusions paralangagières", les participants expriment leur façon de concevoir la relation sur le mode de la détente et de la familiarité. Au niveau verbal, trois phénomènes permettent de saisir la relation horizontale dans les cas qui nous intéressent : les termes d'adresse, les thèmes abordés et le niveau de langue utilisé par les interlocuteurs. Le pronom d'adresse est quasi-exclusivement le "tu". L'utilisation du "vous" de politesse est rare et très vite abandonnée par l'alcoolique Si l'allocutaire fait mine de s'intéresser à ce qu'il dit. De plus, on remarque que les surnoms sont nombreux (principalement des redoublements hypocoristiques: Bébert, Jojo, etc.) alors que l'utilisation d'un syntagme de type "Monsieur + nom" n'est jamais apparue. On souligne enfin la présence de nombreuses périphrases d'adresse ("Ah ben mon salaud, c'est à c't'heure-ci qu't'arrives?"). Ainsi, les termes d'adresse confirment la proximité sur l'axe horizontal. Les thèmes abordés lors de la discussion sont également des indices de la relation horizontale. On soulignera que la propension aux récits d'expérience personnelle et que les discours sur le corps, les femmes et d'autres sujets qui empiètent sur le domaine de l'intimité, confirment la familiarité qui caractérise la relation horizontale. Enfin, les registres de langue employés, que les dictionnaires qualifieraient de familiers, populaires, argotique voire vulgaires, sont très révélateurs du lien qui unit les protagonistes. Ainsi par exemple. - au plan phonétique, on remarque (entre autres) l'absence de prononciation de certains phonèmes "obligatoires": /pisk/ (puisque), /izon/ (ils ont), /kékchoz/ (quelque chose) etc.. - au plan lexical, l'emploi de termes familiers, parfois même argotiques, est particulièrement marqué. Ainsi "dégueuler" ou "poser une peau de renard" est préféré à "vomir". - au plan morpho-syntaxique, l'écart à la norme se fait également entendre: "il fait quoi maintenant?", "Le type que je te parle", etc.. En ce qui concerne le plan horizontal, on peut affirmer que l'observation des facteurs externes et internes permet de dire de la relation qu'elle est proche et familière. 2.2. La relation verticale La relation verticale concerne la gestion des places et des positions. On l'observe sur un axe s'étendant de la domination à la soumission. En effet, il se crée entre les interactants une tension dont il peut résulter une dissymétrie des positions (positions haute / position basse). Les marqueurs de la relation hiérarchique sont appelés "taxèmes" par C. Kerbrat- Orecchioni (9): "les rapports des places dépendent de la production de certaines unités particulièrement pertinentes à cet égard les "relationèmes verticaux" que nous appelons taxèmes" (1996: 263). Les facteurs externes ne permettent pas de supposer à l'avance une dissymétrie des positions chacun des participants part sur un pied d'égalité avec les autres. En effet: - la variable "biologique" n'est pas pertinente: la différence de morphologie ou de génération n'induit pas, chez ceux que nous avons rencontré, la dissymétrie; - la variable socio-professionnelle ne fait pas varier le rapport des places où alors, dans un mouvement égalitaire: au comptoir, tous les participants sont pairs et égaux. Les facteurs internes Nous utilisons ici la liste de taxèmes que C. Kerbrat-Orecchioni présente dans son article "La construction de la relation interpersonnelle: quelques remarques sur cette dimension du dialogue" (10). La quantité de parole (mesurable en durée ou en volume). Dans les conversations de type "monopolisation complète" où l'alcoolique occupe une très grande partie du temps de parole, on peut parler de dissymétrie sur l'axe vertical, l'alcoolique occupant une position "haute" et le(s) non-alcoolique(s) une position "basse" (il occupe entre 80 et plus de 90 % du volume de parole). Dans les autres types de conversation, l'équilibre apparaît sur l'ensemble de la conversation. A des niveaux plus restreints, on peut éventuellement remarquer des dissymétries mais elles s'annulent au niveau général: l'alcoolique, prolixe lorsqu'il s'investit - particulièrement sur les thèmes privilégiés et le discours sur soi - ne favorise pas la parole d'autrui; à l'inverse, il participe peu lorsque les initiatives de l'allocutaire ne le concernent pas. Le fonctionnement des prises des tours de parole (et particulièrement les ratés). Nous avons observé au chapitre précédent que les ratés du système d'alternance des tours de parole se produisaient en faveur de l'alcoolique (que celui-ci soit responsable ou pas de la violation) car ce dernier conserve ou prend la parole alors que l'allocutaire doit dans presque tous les cas l'abandonner. Il s'agit ici de taxèmes de la dissymétrie sur l'axe vertical qui vaut pour les conversations mixtes (ici encore: l'alcoolique est en position "haute") et qui est plus problématique pour les conversations entre alcooliques (peut-on parler de deux positions "hautes" ?). L'organisation du dialogue en échanges et plus particulièrement la façon dont les "initiatives" se distribuent à ce niveau. D'une manière générale, on peut rappeler que l'alcoolique ne réagit pleinement aux initiatives d'autrui que lorsque celles-ci s'articulent ou vont dans le sens de ses propres productions. Autrement dit, les initiatives de l'interlocuteur n'ont un intérêt que lorsqu'elles sont relais : elles ne doivent pas être originales et singulières, propres à autrui. Ce déséquilibre contraint l'interlocuteur soucieux de poursuivre la conversation à laisser l'alcoolique prendre les décisions. Dès lors, on constate qu'autrui, condamné aux initiatives limitées et restreintes, se trouve, du point de vue hiérarchique, en position "basse". La gestion des thèmes. Nous pouvons relier ce point à celui qui le précède : les thèmes développés dans les interactions sont ceux initiés par l'alcoolique ou, ceux qui peuvent être introduits par autrui s'ils réfèrent à la personne ou à l'expérience de l'alcoolique. Or, celui qui impose ses thèmes ou s'instaure comme thème dans la conversation se place ipso facto en position haute. C. Kerbrat-Orecchioni considère également comme taxèmes des éléments paraverbaux et non verbaux qui nous sont très peu accessibles compte tenu de notre mode d'enregistrement des interactions. Les bruits parasites, nombreux dans le contexte bistrotier, interdisent une analyse fine des indices paraverbaux; les éléments de proxémique et de kinésique, non enregistrés, ne seront pas pris en considération ici, (cependant, nous en dirons quelques mots plus loin). 2.3. Synthèse et articulation Il y a plusieurs choses à relever, plusieurs informations qui ne sont pas toutes compatibles. Nous observons, sur l'axe horizontal, que la relation peut être décrite en termes de proximité et de familiarité grâce aux indices paraverbaux (borborygmes, etc.), verbaux (termes et pronoms d'adresse familiers, thèmes "intimes", registre de langue familier) et aux facteurs externes (participants, cadre, situation). Le pendant le plus fréquent à la proximité, dans le cadre d'une conversation (où les participants n'ont pas, à l'origine, un rapport hiérarchique dissymétrique) est l'égalité des positions ("le plus fréquent" ne signifie pas qu'il soit le seul corrélât possible). Pourtant, dans notre corpus, un certain déséquilibre apparaît. Les taxèmes sont internes, liés à la relation qui se joue dans l'interaction, in situ. La monopolisation du volume de parole (dans les interactions mixtes), la très nette tendance de l'alcoolique à faire "plier" son interlocuteur lors des ratés, la considération partielle et intéressée des initiatives d'autrui et des thèmes montrent que l'alcoolique est en position "haute" face à l'allocutaire en position "basse" (les interactions entre alcooliques peuvent aussi connaître, dans les cas d'accord tacite, deux positions hautes). D'un côté, la proximité et la familiarité. De l'autre, une certaine distance hiérarchique de l'alcoolique. Proximité - distance? L'aporie est vite surmontée si l'on écarte le terme hiérarchique utilisé communément pour définir l'axe vertical ou tout du moins, si l'on 's'accorde sur le sens à lui donner. Moins que de commandement il s'agit là d'une forme de désintérêt pour tout ce qui ne touche pas l'alcoolique lui-même. Il n'est donc pas question de soumettre l'autre ou de l'inféoder : quiconque a discuté avec un de ceux que nous avons rencontrés s'en sera rendu compte. Plus que d'une activité allant à l'encontre d'autrui, il s'agit là d'un travail sur soi-même. En effet, la nécessité de se dire - qui suppose l'autre - fait pression (pour l'expression justement) et conduit le locuteur sur cette voie avec tant de force et de nécessité que le consensus et la communication y perdent de leurs préfixes. Force et nécessité de se dire... et nous avons déjà souligné à plusieurs reprises le caractère égotiste du discours de l'alcoolique. Force et nécessité ne pouvant se passer d'autrui, de sa présence pour éviter les discrédits: le soliloque et l'alcoolisme clandestin sous le masque-leurre (piège auquel l'alcoolique, déniant son alcoolisation morbide, se laisse prendre) de la rencontre apéritive, de la discussion de café, du dialogue de comptoir. Proximité alors, pour pouvoir assurer la mise en scène chaleureuse du partage des verres et des mots. Distance aussi, parce que cette mise en scène cache le trouble, le complexe, qui apparaît dans le comportement de l'alcoolique (12). On comprend dès lors pourquoi l'alcoolique a à la fois tant besoin d'autrui et en même temps la nécessité de rendre cet autre silencieux : l'histoire d'autrui n'est pas le propos de l'alcoolique, sa parole pourrait le contredire. Ainsi, plus que de rencontre, d'interrelation, c'est d'une présence confirmative (et un peu creuse... comme un miroir déformant) dont l'alcoolique a besoin. Voici quelques hypothèses que nous allons essayer d'étayer en observant la politesse. 3. AUTOUR DU CONCEPT DE POLITESSE 3.1. Modèle théorique Pour E. Goffinan (13), les relations sociales sont comparables à une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes des acteurs qui ont à tenir des rôles. Il convient alors de distinguer la scène (rôles sociaux), des coulisses où chacun peut se laisser-aller, où nous n'avons pas à rendre des comptes aux spectateurs. Etablir la comparaison avec la représentation théâtrale, c'est accorder la primauté au regard de l'autre qui intervient dans l'identité (circonstancielle dans l'interaction, "générale" par répercussion). L'acteur cherche alors, dans ses rencontres, à donner une image valorisée de lui-même et à la faire respecter par autrui. C'est cela que Goffman désigne par "face want". On distingue alors la face (ou "face positive" chez Brown et Levinson (14) qui est l'image de soi actualisée et valorisée sur la scène, du territoire (ou "face négative") qui correspond à la sphère privée, au jardin secret ou, si l'on poursuit la comparaison goffimanienne, aux coulisses. La relation ordinaire est conditionnée par la considération et le travail des faces des interlocuteurs (c'est le "face work"). Chacun a ainsi à faire respecter sa face et son territoire et à ménager la face et le territoire de son interlocuteur car ces "politesses" sous-tendent des enjeux identitaires et relationnels. Brown et Levinson articulent à la notion goffimanienne de "face work" le concept de politesse. Le terme recouvre une acception large que souligne C. Kerbrat-Orecchioni : la notion de politesse [recouvre] tous les aspects du discours qui sont régis par des règles et dont la f onction est de préserver le caractère harmonieux de la relation interpersonnelle (1996 64-65). La politesse s'articule essentiellement - pour Brown et Levinson - à la notion de FTA (Face Threatening Act). Les FTAs peuvent être considérés comme des: (1) actes menaçant la face négative de celui qui les accomplit (offre, promesse, etc.) (2) actes menaçant la face positive de celui qui les accomplit (aveu, autocritique, etc.) (3) actes menaçant la face négative d'autrui (violation de nature non verbale, questions indiscrètes, actes directifs, etc.) (4) actes menaçant la face positive de celui qui les subit (critique, réfutation, etc.) Notons en premier lieu que les FTAs auto-menaçants (l) et (2) sont rares. Précisons ensuite que "l'impolitesse" peut être "positive" (il y a production d'un acte impoli) ou "négative" (il y a abstention de production d'un acte rituel attendu). En réaction au pessimisme des FTAs, qui mettent l'accent sur les actes menaçant les faces et la relation, sont apparus les anti-FTAs ou FFAs (face flattering acts) qui réalisent une politesse: - négative (par atténuation ou occultation du FTA), avec des procédés substitutifs, des procédés accompagnateurs, etc.. Notons que ces "adoucisseurs" ont leur pendant avec les "durcisseurs". - positive avec des actes ou des comportements valorisants. 3.2. La politesse dans la conversation avec un ou plusieurs alcooliques D'une manière générale, nous remarquons que les FFAs sont rares, qu'ils soient "auto-flatteurs" (la loi de modestie épinglée par E. Goffman explique cela) ou qu'ils soient adressés à autrui. De même, on observe que les FTAs auto-menaçants sont très rares bien que le discours parfois intimiste puisse être considéré comme une atteinte à la face négative. On s'attache donc particulièrement aux FTAs menaçant autrui puisqu'ils sont, quantitativement, les plus nombreux. On remarque qu'il y a des désaccords : l'alcoolique peut s'opposer ainsi à autrui et produire des FTAs (nous en trouvons surtout des exemples dans les cas de lutte pour i 'ascendance). Ainsi: T6. Elle mettait/ma grand-mère elle mettait dans :: le thé d'la teinture d'iode / quatorze gouttes d'la teinture d'iode elle mettait! H7 Ah la teinture d'iode c'est dégueulasse: dans l'thé la teinture d'iode (X) T6. De la teinture d'iode elle mettait / de la teinture d'iode dans l'thé // H8. ah non c'est dégueu- / fais chier quand j'étals môme // quand j'étais gamin on (X X X) T9. El le vin chaud avec le: avec la noix de muscade // (X X) qu'elle mettait d'dans / qu'elle mettait / dans du vin chaud // d'la cannelle je crois HIO. Ah bah! La cannelle // la cannelle 'vec d'la muscade d'la noix d'muscade / T11. Muscade / elle mettait ça // Notons que ces désaccords ne constituent pas la majeure partie des FTAs. Les FTAs les plus récurrents constituent une impolitesse négative, par manquement aux règles conversationnelles (s'abstenir d'apporter sa contribution à un échange par exemple). En voici quelques exemples: Fl. Bonjour P2. Bonjour H3. Bonjour F4. Ca va? H5. Ouais// Ah j'te laiss'rai la cassette "Affreux sale et méchant" / ah j'l'ai oubliée là// ah j'ai marqué i'truc dans la main et j'l'ai oubliée / F4-H5: la non-réciprocité de l'échange dans la séquence d'ouverture (on attend un "ça va?" en H5) constitue une impolitesse négative par manquement au rituel. F9. Ouais:: / on a eu un temps pourri alors H10. Ah ben tiens j't'en co:: / / j'vais t'en cogner une {il prend une cigarette dans le paquet de F} j'en ai pas / j'ai même plus d'feu / t'as vu(x)? H10: selon Brown et Levinson, l'emprunt est une atteinte à la face négative. Le FTA n'est pas accompagné d'un adoucisseur: l'acte de langage aurait dû être une question. (H35).[...] c'est combien les cigarettes chez toi? P37. 20 Francs H38. Ah mais c'est c'est c'est un pays fantastique // Il / euh :: par contre il faut pas aller là-bas pour euh :: pour aller en boîte de nuit P répond à la question de H (H35), lequel ne semble pas écouter la réponse. Le manquement à cette règle de base (il manque le troisième terme de l'échange de service : demande - offre - acceptation ou refus) constitue un FTA, une impolitesse positive formelle, par non respect de la parole d'autrui (divers ratés), qui peut s'accompagner, éventuellement, d'un désaccord. Soulignons que la tendance au discours égotiste est déjà, en soi, un FTA qui contrevient à l'équilibre des focalisations et que la monopolisation de la parole constitue une impolitesse (occupation du temps de parole d'autrui). Nous avons déjà présenté un exemple de chevauchement nuisant à l'intercompréhension. Il faut bien souligner que les impolitesses de l'alcoolique ne sont pas des agressions en ce sens qu'elles ne visent généralement pas la face d'autrui par un discours insultant ou discréditant. Il s'agit plutôt d'une atteinte à la face négative (ou territoire) par empiétement ou absence de considération de la parole d'autrui. Dans les cas de monopolisation totale, nous observons que cette impolitesse se traduit par l'occupation du temps de parole (ainsi "dérobé" à l'allocutaire) alors que dans les cas où le déséquilibre des volumes de parole n'est pas flagrant, l'impolitesse est réalisée par des investissements différenciés: l'alcoolique participe moins (impolitesse négative) voire s'oppose quand l'interlocuteur a l'initiative. 4. QUELQUES REMARQUES SUR LE COMPORTEMENT NON-VERBAL C'est avec circonspection que nous nous engageons dans cette nouvelle voie. La raison en est simple: nous ne disposons que de quelques éléments concernant le non-verbal dans ces interactions. Les conditions de constitution de ce corpus ont été en effet peu propices à ce genre de collecte. Afin de garder trace de phénomènes authentiques, nous avons procédé à des enregistrements clandestins. On comprendra alors qu'il était impossible de filmer les alcooliques. L'observation sur le vif et la mémoire sont alors les deux seules possibilités de recueil de données qui restent à notre disposition. En fonction du matériau dont nous disposons, nous nous intéresserons à des données d'ordre gestuel, postural et proxémique. Apparaissent en premier les gestes du boire, qui exécutent l'acte d'ingurgiter le contenu alcoolisé du verre. En ce qui concerne ce verre porté à la bouche, le message du corps est relativement limpide: on ramène vers soi, à soi, dans un mouvement auto-centré. L'autre en face n'est pas introduit dans cette démarche, n'a aucune incidence sur cet acte dont il est étranger et absent. Cet effacement est parfois atténué lorsque, en situation ordinaire (à l'apéritif par exemple), nous trinquons avec la personne en face de soi. Dans ce cas, les verres qui se rencontrent en un lien physique ("trinquer"), prolongent le corps des buveurs et valent symboliquement une poignée de main voire une prise à bras le corps. Cet acte permet la rencontre et la reconnaissance de l'autre devenu semblable. Chez les alcooliques, on ne trinque pas. Tout au plus, on lève un peu son verre mais cela reste exceptionnel. Il semble donc qu'à un niveau symbolique, en ce qui concerne ce comportement, la rencontre n'ait pas lieu. Les verres facilitent-ils le jeu des regards? On remarque en premier lieu que l'alcoolique ne regarde pas son interlocuteur lorsque ce dernier parle. Le regard traîne autour du verre ou cherche à l'extérieur de l'établissement quelque occasion de se distraire. Dans les conversations entre alcooliques, on peut parler de "jeu des regards". La synchronisation est telle que dans ce ballet scopique, on ne se croise pas (ne se télescope pas?). On observe deux phénomènes: - Le locuteur ne regarde pas la personne à laquelle il s'adresse (à supposer que son message soit adressé à cet autre). A nouveau, le regard traîne le plus souvent sur les bouteilles ou sur le long miroir permettant au barman de voir ce qui se passe dans la salle alors qu'il a le dos tourné, qu'il est occupé à saisir une bouteille. - Parfois lorsqu'il parle, l'alcoolique jette un oeil vers l'autre mais ce dernier ne le regarde pas. L'un regarde, l'autre détourne son regard. La plupart du temps donc, les visages ne se font pas face. Observons maintenant la dimension posturo-gestuelle. Les quelques éléments dont nous disposons nous conduisent à penser que l'on retrouve ici le phénomène de l'auto-centration. Un avant-bras posé sur le comptoir protège le tronc; le dos courbé fait paraître l'alcoolique fermé sur lui-même; souvent le menton manque de rencontrer la poitrine... la posture trahit le repli sur soi. Les gestes sont peu nombreux et pondérés: il y a peu d'ouverture vers l'autre, pas de main vers son corps, à l'instar du jeu des regards, et encore moins de contact. Parfois pourtant, le corps s'anime. Les gestes emphatiques ont valeur d'accentuation lorsque l'insistance s'avère nécessaire mais c'est surtout dans les passages comiques, burlesques, qu'ils apparaissent. Ainsi, les récits d'ivresse sont parfois accompagnés de rires et de grands gestes. Ici, le corps tranche avec son comportement "alcoolique ordinaire", comme pour indiquer avec le rire déniant l'alcoolisme la normalité, la convivialité. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une mise en scène. À la vue de l'alcoolique gesticulant, effectuant sa pantomime, on ne peut s'empêcher de trouver les gestes feints et forcés. Cela renforce notre idée qu'à l'ordinaire, le comportement posturo-gestuel de l'alcoolique est largement auto-centré. |

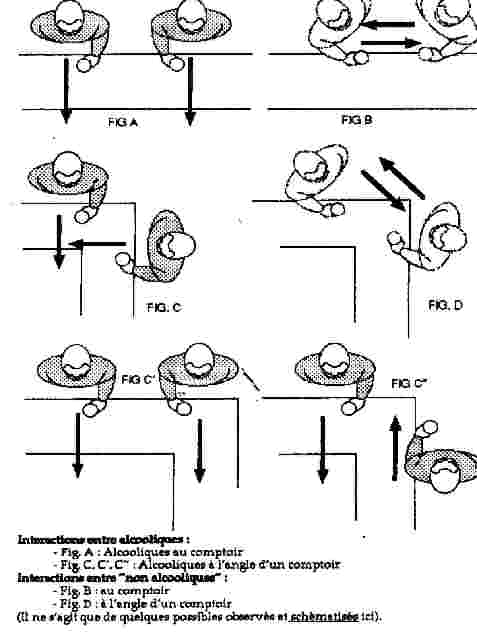

| Le retrait vis-à-vis de l'autre est remarquable jusque dans

le comportement territorial et proxémique. On ne se parle pas

en face à face lorsque l'on est alcoolique. Certes, on

pourrait arguer que le comptoir lui-même rend difficile le

vis-à-vis mais cela est réfutable : il n'y a

qu'à comparer dans les schémas suivants les

comportements des alcooliques et des consommateurs qui ne le sont

pas. Il s'est trouvé des interactions qui eurent lieu à

l'angle du comptoir, partie généralement

appréciée parce qu'elle permet d'avoir l'allocutaire

presqu'en face de soi. Même dans ce cas, les interlocuteurs

alcooliques ne se sont pas s retrouvés en position de rencontre

franche. La distance entre les alcooliques nous renseigne également : ceux-ci ne souffrent pas le contact qui rend tangible la présence de l'autre. Il s'instaure alors entre eux une distance physique, une séparation protectrice qui isole et ne supporte pas d'être violée. On note quelquefois dans les épisodes comiques que le contact peut s'établir furtivement (les mains se frappent le plus souvent). Il nous faut constater l'insuffisance, l'incomplétude des données du corpus concernant le non-verbal. Si nous pouvons proposer quelques remarques générales sur ce comportement (les gestes liés à la consommation, le jeu des regards, la dimension posturo-gestuelle, des éléments de proxémiques) nous ne pouvons aller plus avant et procéder à des analyses plus précises (la mémoire ne compensant pas totalement l'absence de matériau vidéo qui permet plusieurs visionnages, les arrêts sur image, etc.). Ces enregistrements qui nous auraient été utiles, nous n'avons pu les effectuer en raison de l'impératif de discrétion qui était le nôtre. |

| 5. CONCLUSION Nous ne désirons pas faire une étude exhaustive de tous les composants et toutes les caractéristiques de l'interaction verbale avec un alcoolique. Notre objectif ici est de rendre compte de phénomènes récurrents et pertinents, qui "posent question". Du côté de l'investissement dans l'interaction, nous avons remarqué la nette tendance à l'égotisme et à l'auto-centration. Cette tendance apparaît dans plusieurs profils d'interaction: - le profil 1, monopolisation complète, caractérisé par la monopolisation du temps de parole et par des focalisations largement auto-centrées. - le profil 2, investissement égotiste, avec lequel l'alcoolique ne s'investit que dans les thèmes égotistes (type 1 sans monopolisation de la parole). Les profils 1 et 2 apparaissent dans les conversations mixtes (les "non-alcooliques" habitués acceptant d'ordinaire l'ascendance de l'alcoolique). - le profil 3, lutte pour l'ascendance, concerne des conversations mixtes ou entre alcooliques, lorsque les participants ne se connaissent pas. Il s'agit d'une étape le plus souvent transitoire qui aboutit au type 1, 2 ou 4. Il y a lutte pour la parole et les focalisations. - le profil 4, accord tacite, est caractérisé par l'équilibre des volumes de parole et des focalisations thématiques permettant à chacun de se dire (il s'agit souvent d'une solution de compromis dans les conversations entre alcooliques: chacun peut se dire). Ces quatre profils ne sont pas exhaustifs et soulignent l'investissement égotiste et la prédominance de soi. Du côté de l'alternance et des ajustements nous observions: - que l'alcoolique conserve ou dérobe la parole en cas de raté; - que les initiatives des non-alcooliques ne sont pas prises en compte Si elles ne s accordent pas au projet de l'alcoolique; - que les initiatives de l'alcoolique sont très largement égotistes et que celui-ci ne s'interroge par sur l'allocutaire; - que la contribution de l'alcoolique est, dans les conversations mixtes, supérieure en qualité (initiatives, déterminations des focalisations) et en quantité (les conversations entre alcooliques jouissent d'un équilibre relatif en raison du compromis). On remarque alors que la prédominance de l'alcoolique précédemment pointée s'accompagne d'une minoration de l'allocutaire. L'interlocuteur est alors caractérisé: - par sa parole moins importante en volume; - par une absence d'initiative dans le déroulement à plus ou moins long terme de l'interaction (si l'interlocuteur s'obstine, l'alcoolique participe de moins en moins, parfois jusqu'à rompre la conversation); - par son absence de subjectivité: sans nom, sans histoire, sans parole, il n'est plus que présence auditrice", le récepteur du discours auto-centré de l'alcoolique qui évite, par cette présence a minima, le discrédit du soliloque et l'éventuelle opposition que pourrait constituer un "sujet plein" en face. L'approche de la gestion de la relation sur l'axe horizontal précise que la relation n'est pas formelle. Elle est au contraire familière et proche. L'axe vertical connaît le déséquilibre établi par les taxèmes pointant la distance hiérarchique: l'alcoolique occupant la "position haute". On s'interroge alors sur les conséquences de ce déséquilibre en observant la politesse. On remarque alors l'impolitesse de l'alcoolique envers autrui (pas / peu de FFAs, de FTAs auto-menaçants). Il faut souligner que cette impolitesse ne vaut pas une agression et qu'elle ne vise pas directement la face d'autrui il n'y a pas d'insulte, de critique. Cela s'accorde avec la familiarité observée sur l'axe horizontal. Il y a cependant une impolitesse négative (par manquement à certaines règles conversationnelles) qui porte atteinte au territoire d'autrui (face négative). Les indices non-verbaux dont nous disposons (et que nous manipulons avec prudence) indiquent que la menace du territoire se concentre sur la parole: le territoire spatial est au contraire marqué par le retrait de l'alcoolique. On pointe alors le paradoxe du lien à autrui. En effet, l'alcoolique instaure la familiarité, respecte la face positive (même s'il ne la flatte pas ou ne la "considère" pas, il ne l'agresse pas directement) et va à la rencontre d'autrui en même temps qu'il instaure un déséquilibre sur l'axe vertical, menace le territoire de son interlocuteur et ne s'inquiète pas du sujet qui l'écoute. Le malaise induit par ce paradoxe est familier pour celui qui a déjà rencontré l'alcoolique de comptoir, s'est retrouvé au coude à coude et a discuté avec lui. Celui-là aura fait l'expérience du malaise et dira peut-être, comme d'autres avant lui: "il se fiche de ce que je lui raconte". Le paradoxe est d'autant plus saisissant que le type d'alcoolisme concerné s'inscrit dans la socialisation (il ne s'agit pas d'une consommation solitaire, clandestine). L'alcoolique de comptoir a en effet une consommation partagée, accompagnée d'échanges. Il y a donc ce malaise qui vient de l'entre-deux, de cet écart entre rencontre et déni de la subjectivité d'autrui. Que reste-t-il alors entre soi et autrui? Qu'en est-il de l'intersubjectivité? (Nous poussons ici les caractéristiques à l'extrême pour faire émerger la problématique sous-jacente. Il est évident que nous considérons là le prototype de l'interaction.) Nous avons d'une part la subjectivité de l'alcoolique, subjectivité travaillant le discours égotiste en même temps qu'elle est travaillée par celui-ci. Nous trouvons d'autre part une place vacante, celle d'autrui dont la subjectivité est, ignorée, inconnue, anéantie peut-être. Entre les deux, l'échange, le discours à deux voix. Or, nous l'avons vu, ces deux voix, plus que de se joindre, se mêler, s'accordent: l'un parle, l'autre se tait (conversations mixtes) ou chacun parle sans vraiment écouter l'autre (entre alcooliques) (sauf si cet autre dit comme soi). Entre les deux n'advient alors que le discours égotiste, travaillant la subjectivité, de l'alcoolique. Or, chacun d'entre nous a à faire un travail d'élaboration subjective, identitaire. Le comportement langagier de l'alcoolique ne fait alors qu'utiliser les ressources ordinaires du langage et de la parole. Il souligne, éclaire avec force et permanence des phénomènes passagers ou à l'état larvaire dans nos discours ordinaires. NOTES: ... Sur ce propos, cf. notre article: F. Péréa, 2002, "Nier l'alcoolisme: approche linguistique du déni de l'alcoolique", dans la revue Alcoologie et addictologie, n°24, à paraître. Cette hypothèse (qu'elle soit validée ou non) n'a aucune incidence sur l'étude et ses conclusions. Cf. not. notre thèse, 2000, Paroles éthyliques ; du discours au sujet, soutenue à l'Université PauI Valéry - Montpellier III et notre ouvrage Paroles d'alcooliques ; discours, interaction, subjectivité, à paraître aux éditions L'Harmattan, 2002. La monopolisation complète se trouvant être un investissement égotiste généralisé avec occupation quasi- exclusive de la parole. Avec le sens que Piaget et Vygotsky donnent à l'adjectif, c'est-à-dire un discours sur soi mais surtout un discours selon soi. Nous avons croisé T par la suite: son débit de boisson d'attachement est situé dans un autre arrondissement de la ville. C. Kerbrat-Orecchioni, 1996, La conversation, Seuil. C. Kerbrat-Orecchioni, 1996, La conversation, Seuil. 1995, dans Cahiers de linguistique française n°16, acte du Vième Colloque de pragmatique de Genève, 1' partie. ... De nombreux chercheurs ont décrit la problématique alcoolique comme une pathologie du narcissisme: le nécessaire amour porté à l'image de soi serait, chez les sujets alcooliques, défaillants. E. Goffman, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Ed. de Minuit. (2 volumes: 1. la présentation de soi : 2. les relations en public). 14. P. Brown et S. Levinson, 1987, Politeness, Cambridge. BIBLIOGRAPHIE: Alonso-Fernandez F., 1987, La dépendance alcoolique, PUF. Brown P. et Levinson S., 1987, Politeness, Cambridge. Fouquet P., 1950, "Le syndrome alcoolique", dans Études anti-alcooliques, n° 15. Goffman E., 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Ed. de Minuit. (2 vol.:1. La présentation de soi; 2. Les relations en public). Jellinek E. M., 1960, The disease concept of alcoholism, New-Haven, Hillhouse Press. Kerbrat-Orecchioni C., 1995, "La construction de la relation interpersonnelle: quelques remarques sur cette dimension du dialogue" , dans Cahiers de linguistique française, n° 16. Kerbrat-Orecchioni C., 1996, La conversation, Seuil. Péréa F., 2002, "Nier l'alcoolisme: approche linguistique du déni de l'alcoolique", dans la revue Alcoologie et addictologie, n°24. Péréa F., 2002, Paroles d'alcooliques; discours, interaction, subjectivité, L'Harmattan. Les travaux de François Péréa disponibles sur ce site sont spécialement signalés dans l'index. |

| Retour à l'Index |

| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |