| CONVERSATIONS D'ALCOOLIQUES Les perturbations du langage sont essentielles à la compréhension de l'alcoolo dépendance. Document abrégé d'après l'article de François Péréa. Vers le texte développé -  Format pdf Format pdf |

Remarques liminaires Si converser c'est se tourner ensemble l'un vers l'autre, qu'en est-il de la conversation avec un alcoolique? En posant cette question, nous ne souhaitons pas, opposer le comportement du buveur à celui de l'abstinent. La rencontre avec l'alcoolique provoque pourtant, à la personne sobre, un sentiment de malaise souvent assez fort pour démasquer l'intempérant et que reconnaît bien l'ancien buveur. Les discussions étudiées ici, ont été suivies dans des débits de boissons. Nous avions, dans ce but, adopté certains usages des clients habituels: une consommation quotidienne, à plusieurs moments de la journée, au comptoir plutôt qu'en salle... Nous n'avons jamais eu recours à des "entretiens". En effet, le comportement verbal des alcooliques a été généralement, sinon toujours, observé dans le cabinet du psychologue ou à l'hôpital, donc dans un cadre très éloigné de leur quotidien. C'est le cas, en particulier, de toutes les autres études présentées dans ce site, toujours plus ou moins influencées, parasitées, par l'ambiance médico-psychologique. L'opportunité ainsi donnée d'étudier des conversations libres et spontanées revêt, on le comprend, une grande importance. Les personnes rencontrées boivent de manière régulière, continue et par petite dose, des boissons à faible teneur d'alcool. Elles cherchent la compagnie. Ce n'est pas un alcoolisme solitaire. Mais la recherche d'autrui, pouvant servir d'excuses à la consommation d'alcool, il importe de savoir ce qu'il en est réellement de cette fréquentation du comptoir. Nous étudierons, dans un premier temps, le *volume de parole. Ensuite, nous observerons la *relation (horizontale - verticale) entre les protagonistes. Dans un troisième temps, nous étudierons l'expression de la *politesse et enfin le *comportement non verbal. 1. PROFILS CONVERSATIONNELS (VOLUMES ET AJUSTEMENTS) Toute conversation a ses lois. Ordinairement le rôle du parleur est tenu successivement par les différents participants. Il y a un équilibre dans les tours de parole et le choix des sujets. Ce déroulement est-il respecté par les alcooliques? D'emblée il faudra distinguer les conversations mixtes (entre un alcoolique et quelqu'un qui ne l'est pas) et les conversations entre alcooliques. Ainsi remarquera-t-on des modèles de conversations qui se répètent. 1.1. Les conversations mixtes Quatre thèmes y réapparaissent: l'alcool, la femme, le corps et la persécution, mais surtout, le discours de l'alcoolique est un discours centré sur soi, "égotiste". Cette tendance s'observe selon deux profils principaux: (1) - Le premier profil est la monopolisation complète, à la fois du temps de parole et du sujet de discussion, cela va jusqu'au monologue. A titre d'exemple, voici comment se partage le volume global de la parole entre (H) l'alcoolique, (P) la serveuse et (F) l'enquêteur. 3668 |

| Nombre de mots | Nombre de tours de parole | |

| H ("alcoolique") | 6135 (91,7 %) | 88 (49,15 %) |

| P ("non alcoolique") | 401 (6 %) | 59 (32,95 %) |

| F ("non alcoolique") | 154 (2,3 %) | 32 (17,9 %) |

| Total | 6690 (100%) | 179 (100%) |

| H (alcoolique) prononce 91,7% des mots et

accapare 50 % des tours de parole. La monopolisation de la parole s'accompagne d'une monopolisation des sujets de discussion. On remarque: - que H. propose plus de thèmes que les autres; - que ces thèmes lui permettent de parler de lui; - qu'il détourne ou récupère dans ce but les thème proposés par les interlocuteurs. Il en résulte que les contributions des non alcooliques sont plus courtes et ne sont prises en compte que lorsqu'elles permettent à l'alcoolique de satisfaire son penchant égotiste. L'interlocuteur n'a pas l'occasion de développer ses thèmes personnels. L'alcoolique ne les interroge pas. (2) - Dans un second profil on observe un équilibre des volumes de parole. Mais la participation de l'alcoolique diminue lorsque l'interlocuteur parle de lui-même ou quand la conversation devient "neutre"; elle redevient importante lorsque l'alcoolique trouve l'occasion de se raconter. Ainsi, dans cette conversation mettant en scène P et l'enquêteur F: |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| D'une manière

générale, les propos de l'interlocuteur ne

provoquent pas de réaction chez l'alcoolique sauf si ce

dernier trouve l'occasion de se raconter. En cas de

chevauchement de paroles, c'est l'alcoolique qui poursuit et

contraint l'autre à céder. Propos "égotiste" ou monopolisation du discours, l'alcoolique ne peut s'intéresser à l'autre: il en résulte une minoration de l'interlocuteur dont la parole n'est pas entendue si elle est trop personnelle ou singulière. 1.2. Les conversations entre alcooliques Au sein de leurs conversations on peut distinguer deux profils selon que les alcooliques se connaissent et ont l'habitude de converser ensemble ou au contraire, s'ils se méconnaissent. (1) - Dans ce cas, il y a lutte pour le leadership. La première phase est caractérisée par un équilibre des volumes de parole. Puis apparaît une phase d'opposition où l'un d'eux travaille à imposer son ascendance. La troisième phase est la monopolisation de la parole par l'un des alcooliques et, donc, par une participation réduite de l'autre, "vaincu" et conduit à se taire. A titre d'exemple, les volumes de parole relevés (nombre de mots) lors des trois phases de la rencontre de H avec T, alcoolique inconnu de H: |

| 1re phase: Équilibre | 2me phase: H s'oppose | 3me phase: H s'impose | |

| H | 54.46 | 62.64 | 88.25 |

| T, inconnu de H | 45.44 | 37.36 | 11.75 |

| Ce profil vaut aussi pour des conversations

avec un non alcoolique qui n'accepte pas l'ascendance de

l'alcoolique. Dans tous les cas, il n'y a que deux issues possibles pour

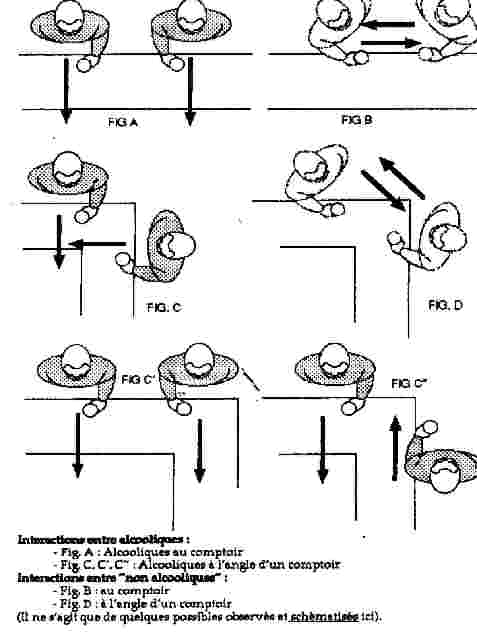

l'alcoolique: obtenir l'ascendance ou se taire. (2) - Lorsque deux alcooliques se connaissent et conversent entre eux, nous assistons à un accord tacite qui leur permet de satisfaire leur "égotisme". Alors, le volume de parole s'équilibre et les deux interlocuteurs discutent sur des thèmes qui permettent à chacun de se raconter: soit chacun monopolise la parole à son tour, soit on parle ensemble mais chacun de soi. C2. Bou: :/moije l'aime pas le champagne je le tiens pas ! (B 1) personnellement je l'aime pas le champagne mais je (C2) je le liens pas le champagne ça suffit ! j'ai dis "plus jamais le champagne" (B) pouvais pas le rejer /il était: il était offert/mais il me fait mal au ventre [...] 1.3. Synthèse * Dans tous les cas l'alcoolique conserve la parole et nous observons: - que les initiatives des non alcooliques ne sont pas entendues sauf si elles abondent dans le sens qui convient à l'alcoolique; - que les initiatives de l'alcoolique interdisent à l'interlocuteur tout discours personnel; - que les conversations entre alcooliques ne présentent pas le même déséquilibre. Elles permettent à chacun de se mettre en scène sans privilégier un des participants. * Mais, hors ce cas, nous observons toujours l'annulation ou la minoration d'autrui: - les initiatives d'autrui ne sont pas considérées si elles ne s'accordent pas avec celles de l'alcoolique; - la contribution de l'alcoolique est supérieure, en qualité et bien souvent en quantité, par rapport à celle d'autrui; - l'alcoolique et se"détache" du discours d'autrui s'il ne parvient à imposer sa parole. * La parole de l'Autre est refusée, son histoire n'est pas écoutée, son identité reste inconnue. Mais l'autre est un auditeur nécessaire parce qu'il faut bien une oreille pour entendre et échapper au soliloque. Le constat de la minoration de l'autre doit donc être nuancé: il a sa limite et l'annulation d'autrui n'est pas totale. 2. RELATION HORIZONTALE / RELATION VERTICALE 2.1. La relation horizontale On désigne par relation horizontale le lien qui unit les participants dans un rapport de proximité ou de distance. Ce lien est déterminé par: - des facteurs indépendants de la conversation (externes) par exemple: la familiarité que permet la connaissance mutuelle des protagonistes; - et des facteurs qui proviennent de la conversation elle-même (internes). C'est donc à travers ces différents facteurs que s'interprète la relation horizontale. Les échanges de paroles étudiés se déroulent dans des bistrots de quartier où l'ambiance est chaleureuse entre habitués. Les relations sont détendues et familières. Facteurs internes Les indices non verbaux rendent compte de cette familiarité: ce sont des exclamations, des borborygmes, des raclements de gorge... normalement absents dans une conversation "convenable". Au niveau verbal, trois phénomènes définissent la relation horizontale: les phrases d'adresse, les thèmes et le langage utilisé. * Le pronom d'adresse est le "tu". Le "vous" est rare et vite abandonnée par l'alcoolique si l'interlocuteur fait mine de s'intéresser à ce qu'il dit. Les surnoms sont nombreux alors que l'utilisation de "Monsieur+nom" n'est jamais survenue. Des périphrases d'adresse ("Ah ben mon salaud, c'est à c't'heure-ci qu't'arrives?") confirment la proximité des liens entre les êtres. * Fréquents sont les récits personnels, les discours sur le corps, les femmes et autres sujets intimes. * Quant à la langue employée elle est populaire, argotique. Ainsi en est-il: - pour la prononciation: /pisk/ (puisque), /izon/ (ils ont) ; /kékchoz/(quelque chose), etc.. - pour le lexique où les termes argotiques sont préférés: "dégueuler", "poser une peau de renard" plutôt que"vomir". 2.2. La relation verticale La relation verticale désigne les rapports de domination (leadership) ou de soumission dont on a parlé. Chacun des participants part sur un pied d'égalité, puis il se crée une dissymétrie des positions (désignées en haute ou basse) entre les personnes. La dissymétrie peut être due à des facteurs externes à la conversation, mais: - la différence de stature ou d'âge n'induit pas de dissymétrie; - le rang social (socioprofessionnel) n'a pas d'influence: au comptoir tous les participants sont égaux. Ou à des facteurs internes à la conversation: * Tels la quantité de parole (en durée ou en volume): Lorsqu'il monopolise, l'alcoolique occupe entre 80 et 90 % du volume de parole, créant une dissymétrie sur l'axe vertical. Prolixe sur ses thèmes privilégiés, l'alcoolique ne favorise pas la parole de l'autre: il participe peu à des initiatives ne concernant pas lui-même. * Le fonctionnement des prises des tours de parole (et particulièrement les ratés): Les ratés dans l'alternance des tours de parole tournent toujours en faveur de l'alcoolique: il prend la parole et l'autre doit abandonner. * L'organisation du dialogue, la distribution des "initiatives": L'alcoolique ne réagit aux initiatives d'autrui que lorsque celles-ci vont dans le sens de ses propres productions. Autrement dit, les initiatives de l'interlocuteur ne doivent être ni originales ni personnelles. Ce déséquilibre contraint l'interlocuteur à laisser l'alcoolique prendre les décisions. Il est réduit aux initiatives limitées (position "basse"). * La gestion des thèmes: Les thèmes développés sont ceux imposés par l'alcoolique. Ceux qui peuvent être introduits par autrui doivent référer à la personne ou à l'expérience de l'alcoolique, placé ipso facto en position "haute". 2.3. Synthèse et articulation Sur l'axe horizontal, la proximité et la familiarité sont révélés grâce aux indices para verbaux (borborygmes, etc.), verbaux (pronoms familiers, thèmes "intimes", langage familier) et aux facteurs externes (participants, cadre, situation). Mais la tendance de l'alcoolique à faire "plier" son interlocuteur introduit une distance. D'un côté, la proximité et la familiarité de l'autre, la distance... En fait, moins que de commandement il s'agit d'un désintérêt pour tout ce qui ne le touche pas lui-même. Il n'est pas question de soumettre l'autre, de l'assujettir: quiconque discute avec un alcooliques s'en rend compte. Plutôt que d'aller à l'encontre d'autrui, il s'agit d'une défense de soi-même. Echapper à la solitude et la désocialisation impose de se raconter. Cela suppose l'autre et conduit le buveur sur cette voie avec tant de force et de nécessité que le consensus et la communication y perdent de leurs préfixes. Mais la dépendance a fait son oeuvre et impose son caractère au discours de l'alcoolique sous le masque-leurre de la rencontre apéritive, du dialogue de comptoir. Proximité, pour pouvoir assurer la mise en scène chaleureuse du partage des verres et des mots. Distance, parce que cette mise en scène cache le trouble, la crainte du dévoilement. On comprend dès lors pourquoi l'alcoolique a tant besoin d'autrui et en même temps besoin de le rendre silencieux: l'histoire d'autrui n'est pas son propos, cette parole pourrait le contredire. Peut-il seulement l'intégrer sans risque? 3. AUTOUR DU CONCEPT DE POLITESSE 3.1. Modèle théorique... On a comparé les relations sociales à une pièce de théâtre dans laquelle il convient de distinguer la scène (où l'on se montre) et les coulisses où chacun peut se laisser-aller, où nous n'avons pas à rendre des comptes aux spectateurs. Établir cette comparaison, c'est compter avec le regard de l'autre: on cherche, dans les rencontres, à donner une image valorisée de soi-même et à la faire respecter. Mais il faut respecter l'autre. Des codes de convenances nous y aident et constituent la politesse. On distingue, sur cette scène, la face positive qui est l'image de soi valorisée et le territoire (ou "face négative") qui correspond à la sphère privée. Chacun a ainsi à faire respecter sa face et son territoire et à ménager la face et le territoire de son interlocuteur. La "politesse" sous-tend des enjeux identitaires et relationnels. 3.2. La politesse dans la conversation avec un ou plusieurs alcooliques L'alcoolisme rend-il impoli ? D'une manière générale, nous remarquons que les expressions de politesse sont rares, qu'elles flattent soi-même ou autrui. Si l'on s'attache aux incivilités envers autrui on notera que l'alcoolique peut s'opposer à autrui et produire des incorrections. Nous en trouvons surtout dans la lutte pour le leadership. Ainsi: T6. Elle mettait/ma grand-mère elle mettait dans:: le thé d'la teinture d'iode / quatorze gouttes d'la teinture d'iode elle mettait / H7 Ah la teinture d'iode c'est dégueulasse: dans l'thé la teinture d'iode (X) T6. De la teinture d'iode elle mettait/ de la teinture d'iode dans l'thé // H8. ah non c'est dégueu- / fais chier quand j'étais môme // quand j'étais gamin on (X X X) T9. El le vin chaud avec le: avec la noix de muscade // (X X) qu'elle mettait d'dans / qu'elle mettait / dans du vin chaud // d'la cannelle je crois HIO. Ah bah! La cannelle //la cannelle 'vec d'la muscade d'la noix d'muscade / T11. Muscade/elle mettait ça// Notons que ces désaccords ne constituent pas la majeure partie des incorrections. Les plus fréquentes proviennent de manquement aux règles de la conversation, par exemple, s'abstenir d'apporter sa contribution à un échange. En voici quelques exemples: Fl. Bonjour P2. Bonjour H3. Bonjour F4. Ca va? H5. Ouais// Ah j'te laiss'rai la cassette "Affreux sale et méchant" / ah j'l'ai oubliée là// ah j'ai marqué l'truc dans la main et j'l'ai oubliée / F4-fl5: dans la séquence de rencontre on attend un "ça va?" en H5 qui ne vient pas, c'est une impolitesse "négative" par manquement au rituel. F9. Ouais:: / on a eu un temps pourri alors HIO. Ah ben tiens j't'en co:: / / j'vais t'en cogner une {il prend une cigarette dans le paquet de F} j'en ai pas/j'ai même plus d'feu / t'as vu (X)? H1O: Cet emprunt est une incorrection. Il n'est pas accompagné d'un "adoucisseur" qui aurait dû être une demande. (H35).[...] c'est combien les cigarettes chez toi? P37. 20 Francs H38. Ah mais c'est c'est c'est un pays fantastique Il euh: par contre il faut pas aller là-bas pour euh:: pour aller en boîte de nuit Soulignons que la tendance au discours égotiste est déjà, en soi, une incorrection, comme l'occupation du temps de parole d'autrui, qui est une inconvenance. Mais même quand le déséquilibre n'est pas flagrant, l'incorrection résulte aussi du désintérêt lors des initiatives verbales de l'autre. Il faut surtout souligner que les impolitesses de l'alcoolique ne sont pas des agressions actives en ce sens qu'elles ne visent généralement pas autrui par un discours insultant ou discréditant. Il s'agit plutôt d'une atteinte à la face intime par absence de considération de la parole d'autrui et, finalement, impossibilité de l'entendre. 4. REMARQUES SUR LE COMPORTEMENT NON VERBAL Nous avons recueilli peu d'éléments concernant les comportements non verbaux. Le geste du boire est celui d'ingurgiter. Le message du corps est limpide: on ramène à soi. L'autre, en face, est absent de cette démarche. Cet effacement est atténué lorsque nous trinquons avec un convive. Dans ce cas nous allons le chercher: trinquer crée un lien qui vaut pour une poignée de main symbolique, un acte social. Chez les alcooliques, on ne trinque pas. Tout au plus, on lève un peu son verre mais cela reste exceptionnel. Même au niveau symbolique la rencontre n'a pas lieu. L'alcoolique ne regarde pas son interlocuteur lorsque ce dernier parle et lui-même ne regarde pas la personne à laquelle il s'adresse. Dans les conversations entre alcooliques, les regards ne se croisent pas. Parfois lorsqu'il parle, l'alcoolique jette un oeil vers l'autre mais ce dernier ne le regarde pas. L'un regarde, l'autre détourne son regard. La plupart du temps donc, les visages ne se font pas face. Le regard traîne autour du verre ou cherche ailleurs quelque occasion de se distraire. Observons maintenant les postures. Un avant-bras posé sur le comptoir protége le tronc; le dos est courbé, le menton manque de rencontrer la poitrine... la position trahit le repli sur soi. Les gestes sont peu nombreux, il y a pas d'ouverture vers l'autre, ni par le geste, ni par le regard, et encore moins le contact qui rend tangible la présence de l'autre. Les alcooliques ne le supportent pas. Ils instaurent entre eux une distance physique, une séparation protectrice. Parfois pourtant, le corps s'anime. Les gestes deviennent exubérants lorsque l'insistance s'avère nécessaire, surtout dans les passages comiques, burlesques. Ainsi, les récits d'ivresse sont-ils accompagnés de rires et de grands gestes. Quelquefois dans les épisodes comiques le contact peut s'établir furtivement (les mains se frappent le plus souvent). Avec l'humour et la plaisanterie, le corps et la personne retrouve un comportement ordinaire. On ne se parle pas en face à face lorsque l'on est alcoolique. Il n'y a qu'à comparer dans les schémas suivants les comportements des alcooliques (ombrés) et des consommateurs qui ne le sont pas (blancs). Il s'est trouvé des interactions qui eurent lieu à l'angle du comptoir, partie qui permet d'avoir l'interlocuteur presque en face de soi. Même dans ce cas, les interlocuteurs alcooliques ne se sont pas retrouvés en position de rencontre franche.  5. CONCLUSION Nous avons remarqué la tendance à l'égotisme et à l'auto centration, ce qui fait distinguer 4 profils: - profil 1, avec la monopolisation du temps de parole et accaparement des thèmes de discussion; - profil 2, par les investissement égotiste (ressemble à 1 mais sans monopolisation de la parole); - profil 3, avec la lutte pour le leadership dans les conversations "mixtes" ou entre alcooliques ne se connaissant pas; - profil 4, entre alcooliques où, en compromis, l'équilibre des volumes de parole et des thèmes permettent à chacun de se dire. Du côté de l'alternance et des ajustements nous observons: - que l'alcoolique conserve ou dérobe la parole en cas de raté; - que les initiatives des non alcooliques ne sont pas prises en compte si elles ne s'accordent pas au projet de l'alcoolique; - que l'alcoolique ne s'interroge par sur la personne avec qui il discute. L'alcoolique accompagne sa prédominance d'une minoration de l'interlocuteur dont l'initiative est annulée dans la conversation (s'il s'obstine, l'alcoolique participe de moins en moins) et qui n'est plus qu'une "présence auditrice" sans nom, sans histoire, sans parole. Mais, fait très important, cette présence minimale de l'auditeur évite à l'alcoolique le risque redouté et réel de solitude et dépression. Cette manière de discuter bouscule les règles de politesse mais elle ne vaut pas pour une agression. Elle ne vise pas la face d'autrui il n'y a pas d'insulte, de critique. Enfin, au contraire de l'espace verbal, où il est envahissant, le territoire spatial est marqué par le retrait de l'alcoolique. On pointe alors le paradoxe du lien à autrui: l'alcoolique instaure une familiarité incongrue, va à la rencontre d'autrui en même temps qu'il ne s'inquiète pas du sujet qui l'écoute. Le malaise induit par ce paradoxe est connu de celui qui a déjà rencontré l'alcoolique de comptoir, s'est trouvé au coude à coude et discuté avec lui. Celui-là dira peut-être: "il se fiche de ce que je lui raconte". Mais au contraire d'être consommateur solitaire, l'alcoolique de comptoir recherche une consommation partagée, accompagnée d'échanges. Il la recherche avec quelqu'un dont la personnalité accepte d'être ignorée, effacée. Au mieux l'échange sera un discours à deux voix ou chacun parle sans vraiment écouter l'autre, sauf si les propos de l'autre sont calqués sur son propre discours. |

| Retour à l'Index |

| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |