|

Comprendre l'alcoolisme "A votre santé !" |

| D'après

l'Alcool

: Alibis et Solitudes, J. Morenon et J. Rainaut, ed. Seli

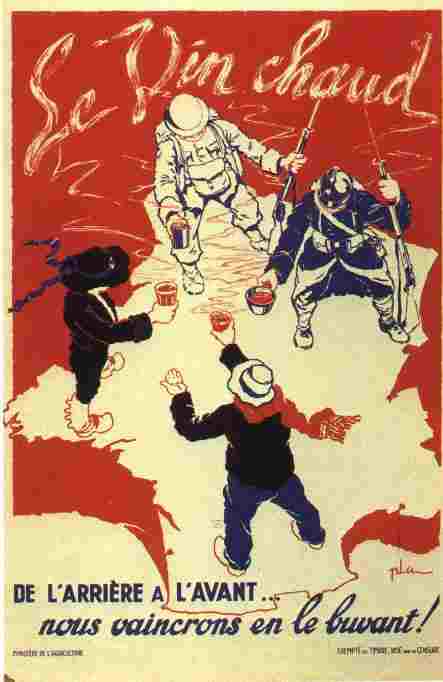

Arslan, PARIS 1997. Chapitres : 1 la force de l'enracinement culturel 2 l'insalubrité des eaux naturelles 3 des précautions élémentaires 4 le pur et l'impur 5 le vin du combattant 6 la plus saine des boissons... 7 25000 morts par jour 8 neiges immaculées et volcans d'Auvergne la force de l'enracinement culturel Dans la maladie alcoolique, accompagner le patient suppose, pour le thérapeute, une connaissance étendue de l'ensemble des facteurs biologiques, psychologiques, cliniques, qui concourent à l'évolution de cette affection. Combattre l'alcoolisme veut dire aussi, et surtout, affronter et comprendre la force de l'enracinement culturel des boissons alcoolisées. A ce titre on ne saurait méconnaître combien il fut important, pour les populations qui nous ont précédées, de pouvoir fabriquer, par la fermentation, une boisson salubre et auto conservable. Cela explique bien des rituels encore vivaces qui viennent singulièrement compliquer la tâche du thérapeute et l'adaptation du patient à l'abstinence. L'être humain a besoin d'eau et, à la différence de certains animaux, son corps n'en contient aucune réserve. Aux âges préhistoriques, les hommes ne pouvaient s'éloigner de plus de 24 heures d'un cours d'eau. Mais toutes les eaux ne sont pas bonnes à boire. La qualité des eaux de boisson fut une préoccupation de toujours des collectivités humaines. Les particularités climatiques de certaines régions mettent en lumière un facteur peut-être essentiel du développement des boissons alcoolisées qui est celui de l'insalubrité des eaux naturelles... l'insalubrité des eaux naturelles L'Egypte et la Mésopotamie ont vu naître des civilisations dans des régions arides où la vie s'est développée sur les rives des fleuves. Il y a peu de pluies, peu ou pas de sources et, pour cette raison, les eaux naturelles y sont rarement potables. Ceci peut expliquer que la bière, en certaines époques, ait été fabriquée et distribuée sous monopole d'Etat. (En Mésopotamie, par exemple, les fonctionnaires, du simple ouvrier agricole jusqu'au gouverneur avaient droit à une distribution de bière.) En Egypte, seul le Nil fertilise le désert, et pour l'irrigation ou l'usage domestique les paysans creusaient des puits à distance du fleuve et des canaux. Cette eau était très exposée aux contaminations du fait des concentrations humaines déjà importantes. La bilharziose, par exemple, sévissait déjà au temps des pharaons. Les parasites intestinaux, largement distribués par les eaux, ont beaucoup occupé les médecins de cette époque. Si nous ajoutons à ce bilan, non seulement les amibiases, le vibrion cholérique et autres salmonelloses, mais encore les eaux salines, saumâtres ou magnésiennes, on comprend que la qualité de l'approvisionnement fut, en cette époque, une préoccupation constante. En fait, lorsque les sources convenables existaient, les peuples anciens - tels les Romains - ont réalisé des travaux considérables de génie civil pour procéder à des adductions. Souvent, des exigences de potabilité ont pu faire négliger des ressources assez proches au profit d'autres plus éloignées mais plus estimées. quelques précautions élémentaires Certains documents expriment bien la méfiance à l'égard des eaux naturelles. Un rituel hébreux, contemporain des civilisations dont nous parlons, nous apprend que l'eau de boisson ne devait pas être conservée dans un récipient découvert. De plus, il était interdit de boire dans un verre teinté, preuve assez évidente de la recommandation faite aux fidèles de s'assurer de la limpidité, critère non négligeable de pureté. Malgré l'absence de connaissances bactériologiques on ne peut dire que les précautions d'hygiène étaient inexistantes. La même prescription est encore rigoureusement suivie dans certaines régions du Moyen Orient. le pur et l'impur |

|

|

|

|

|

La plus saine des boissons Le vin est-il bien "La plus saine et la plus hygiénique des boissons" comme l'a dit Pasteur? Cette référence prestigieuse irrite souvent les acteurs de la lutte antialcoolique, d'autant plus facilement que les milieux viticoles la rappellent volontiers. Effectivement, ce chercheur, qui, le premier a su comprendre l'origine bactérienne des maladies, a tôt remarqué que si les eaux étaient souillées et vite corrompues par les germes, ceux-ci ne se développaient pas dans le vin, boisson toujours bactériologiquement stérile et donc salubre. Mais Pasteur était chimiste. Il disait ce que lui montrait son microscope et ne se trompait pas: la fermentation alcoolique interrompt le développement des autres germes. Ce grand découvreur n'était pas médecin et les maladies provoquées par l'abus d'alcool n'étaient pas dans son champ de recherche. Les anciens ne buvaient pas que du vin et de la bière, mais leur intérêt pour ces boissons était fondé, semble-t-il, en partie, sur un motif maintenant oublié du grand public : l'insécurité des eaux naturelles. Le risque morbide se présentait sans doute à l'inverse de celui que nous connaissons et les boissons non fermentées étaient à consommer avec prudence. Certaines sources étaient bonnes, voire thérapeutiques et sacralisées, d'autres néfastes, maudites. Certes l'alcoolisme était connu. Des lois écrites réprimaient les ivresses mais l'alcool, agent purificateur, est aussi un agent conservateur. Cette propriété est précieuse en regard des nécessités de manipulation, de stockage et de transport, conditions encore actuelles d'un devenir économique sans lequel le devenir culturel de ces boissons n'aurait pu exister. Il faut attendre l'extrême fin du XIXième siècle pour que l'humanité dispose d'autres moyens de conservation des liquides tels que la stérilisation par la chaleur (appertisation, pasteurisation) la pression de gaz carbonique (sodas) les stabilisateurs divers, voire la réfrigération, avec le rôle considérable du réfrigérateur domestique. Il faut attendre la deuxième moitié du XXième siècle pour voir se généraliser, en Occident, la distribution d'eau potable dans les villes. l'actualité : 25000 morts par jour C'est le chiffre publié au cours d'une conférence sur l'eau sous l'égide de l'UNESCO (mars 1998). Le bilan est ainsi présenté : de nos jours 25000 personne meurent chaque jour dans le monde à cause de la mauvaise qualité de l'eau. "Les maladies associées qui touchent d'abord le Tiers-Monde, tuent un enfant toutes les huit secondes. Tous les ans, au moins quinze millions de personnes meurent de maladies provoquées par une eau contaminée". La seule diarrhée entraîne - estime-t-on - la mort annuelle de 4 à 5 millions de nourrissons et presque autant d'adultes. Les autres maladies incriminées sont, entre autres, le choléra, la poliomyélite, l'amibiase, la fièvre jaune... Ces chiffres seraient à comparer aux victimes de l'alcoolisme dont le nombre, dans les pays développés doit largement dépasser celui des victimes de l'eau. Les données de l'UNESCO nous donnent cependant une idée de la situation sanitaire qui s'est pérennisée durant de longs siècles dans notre espace culturel. Neiges immaculées et volcans d'Auvergne Constance de l'humain, si la consommation d'eau naturelle est en progrès rapide dans nos régions, c'est sous le signe de la pureté. Les publicitaires ne s'y trompent pas : toutes les eaux ne sont pas équivalentes et, des cimes alpines aux volcans d'Auvergne, ils vantent les mérites purificateurs des neiges immaculées ou du feu de la terre. Mais le vin ne se boit pas comme l'eau. Parce qu'il est fabriqué par l'homme, il est une boisson sociale. Parce qu'il est une boisson échangée, il est toujours associé à un rituel. Le plus ancien et le plus vivace de ces rituels veut témoigner de la salubrité de ce qui est offert : "A votre santé!" dit-on, en partageant le vin avec l'invité. "A votre santé" se dit faiblement pour une boisson sans alcool et jamais pour de l'eau. Cette invocation, encore aujourd'hui, distingue nettement une boisson alcoolisée d'une boisson qui ne l'est pas. C'est à dire d'une boisson assurément salubre d'une boisson incertaine. Mais cela nous indique aussi qu'il n'est pas innocent de refuser un verre, sinon à s'excuser et justifier ce refus pour le laver d'une méfiance ancestrale.  Hubert Robert. Le

pont du Gard, Musée du Louvre Les anciens

réalisèrent des travaux considérables de

génie civil pour disposer d'eau potable. Références : On trouvera sur le site de la revue Pour la Science un article très documenté : L'histoire des boissons alcoolisées par le Professeur Bert Vallee, membre de l'Académie des sciences américaine, Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Harvard. [Note de JP. Morenon : Sur le site de la revue "Pour la Science", les archives ne font pas état de la publication de cet article que je n'ai pas réussi à retrouver. Un site québécois le référence pourtant dans le n°250 d'août 1998. La version anglaise de l'article, publié dans la revue Scientific American est consultable ici. Voir également l'article mis en ligne dans le site "search.com"] Voir aussi sur ce thème : Note sur l'usage antique des boissons alcoolisées |

| Retour à l'Index |

| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |